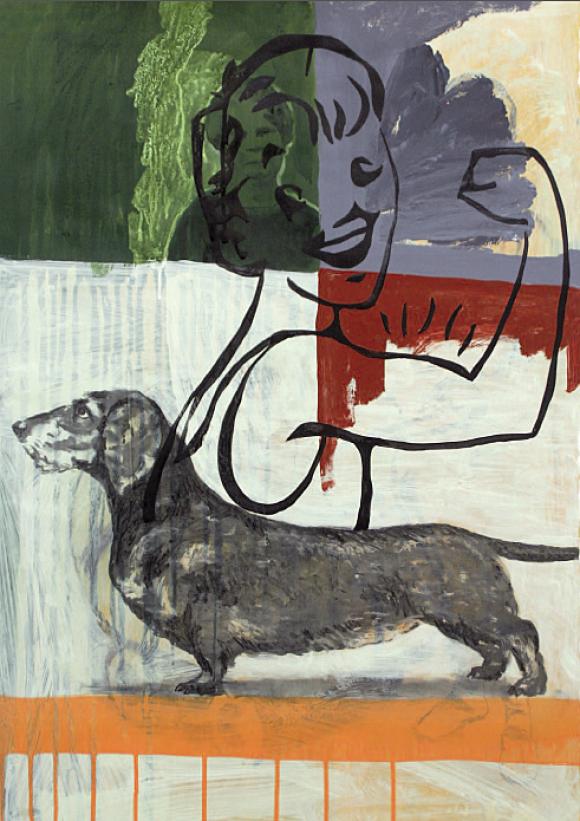

Überinszeniert sind diese Fotos nicht! Das war mein erster Gedanke als ich die Aufnahmen des Hundes Rudi auf der Homepage von Herrn Penschuck sah. Vielmehr zeugen sie für mich von einer liebevollen Unangestrengtheit. Rudi wurde hier beim Aufspüren bislang unentdeckter Kunstwerke namhafter Künstler und Künstlerinnen fotografiert!

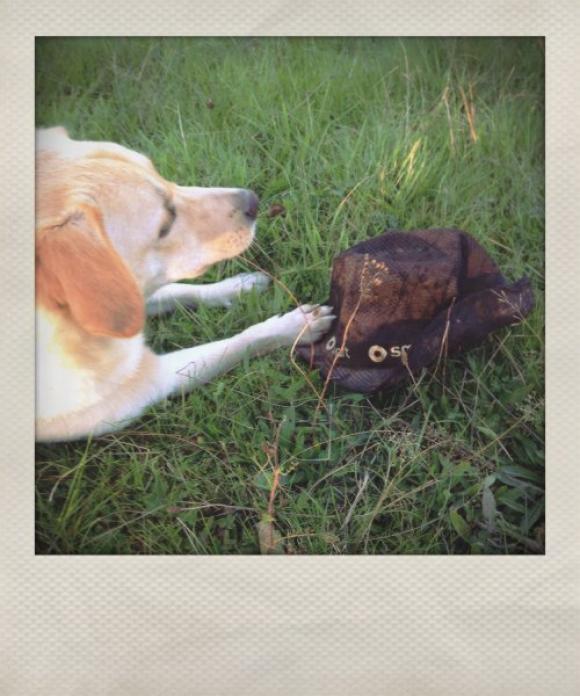

beuys ohne hut © herr penschuck

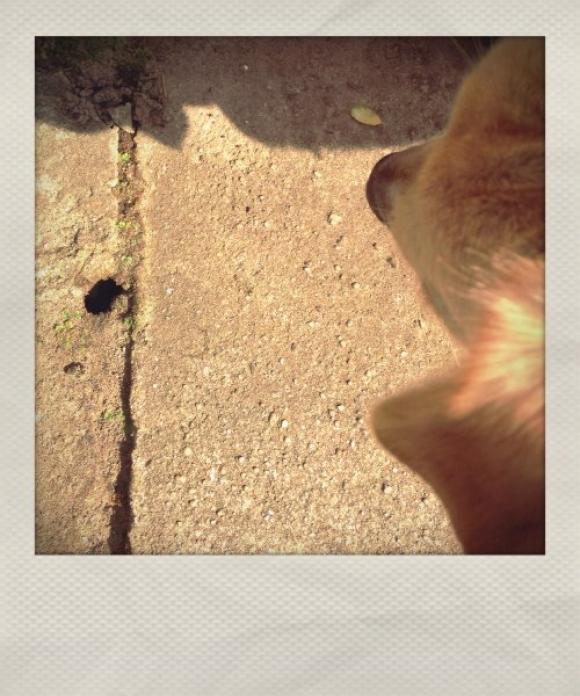

walter de maria »vertikaler erdkilometer« © herr penschuck

Mein Eindruck hat mich nicht getäuscht:

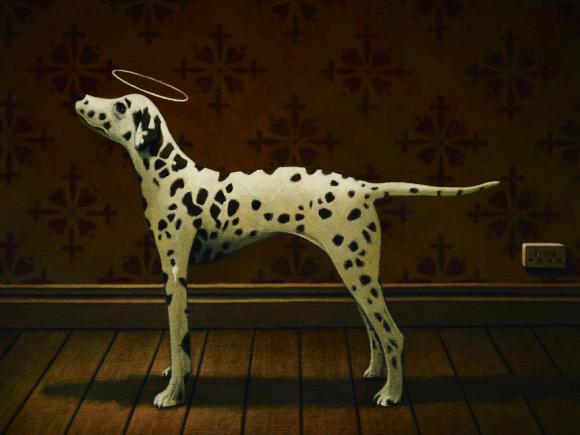

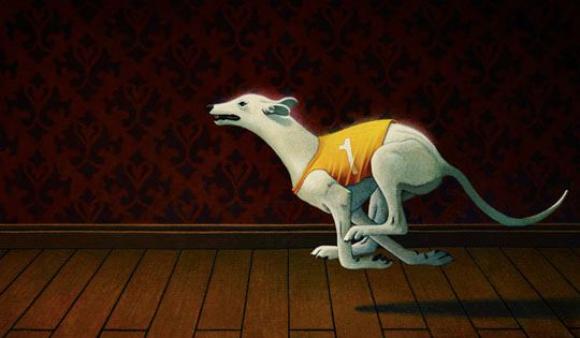

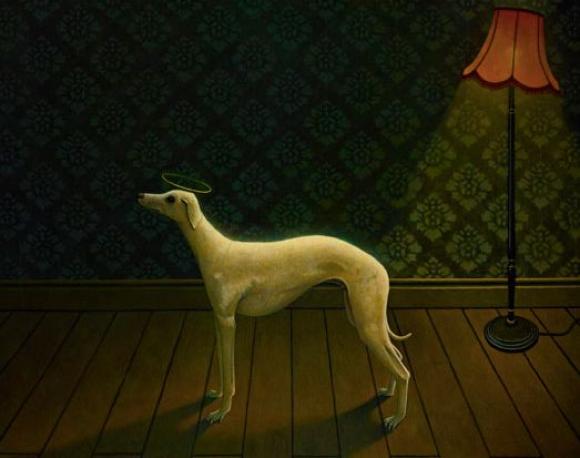

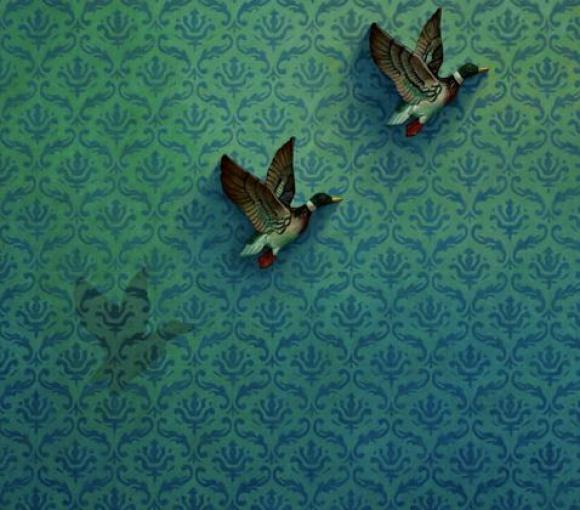

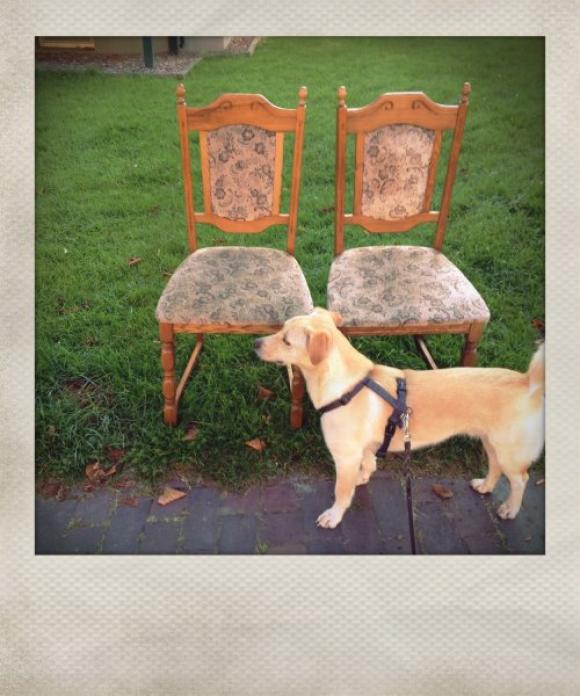

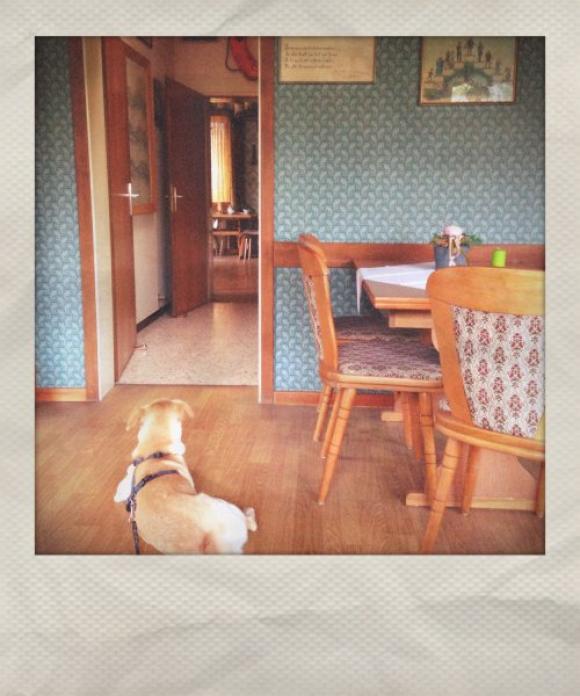

Die Exkursionen mit dem Mischlingsrüden Rudi gehen von einer strikten Einhaltung des Grundgebots aus: Du sollst nicht inszenieren. Alle gezeigten Arbeiten wurden unverändert so vorgefunden und für die analytische Auswertung dokumentiert. Dabei begegnen uns bisher ungesehene Arbeiten von Malewitsch, Joseph Beuys, Martin Kippenberger und anderen Protagonisten moderner menschlicher Kunstproduktion. Da Hunden bisher die Inklusion in Museen weitestgehend versagt geblieben ist, werden hier mutig neue Wege beschritten, die uns allen zu geistiger Wertschöpfung verhelfen können. (nachzulesen hier)

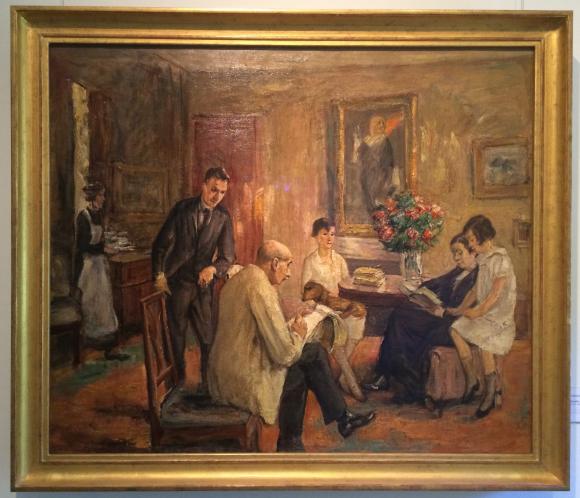

Dokumentation und analytische Auswertung werden nun im Mannheimer Uhland Atelier zum ersten Mal der interessierten Öffentlichkeit präsentiert - und zwar im Rahmen der Ausstellung "Kunst für Hunde. Herr Penschuck: Sichtung, Deutung und Dokumentation nichtmusealer Kunstgeschichte mit und von Caniden".

Ich kann Ihnen anhand einiger Beispiele zeigen, welche neuen Einsichten, Erkenntnisse, Entdeckungen möglich sind, wenn Sie sich der Führung eines Hundes anvertrauen. Analyse (kursiv) von Rudi D.Wurlitzer und Herrn Penschuck.

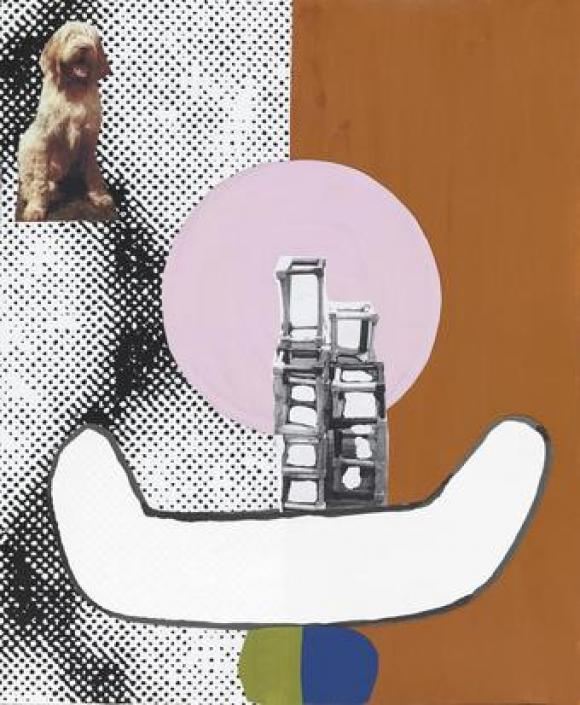

ai wei wei »fairy tale« © herr penschuck

die nach deutschland derzeit zur documenta geladenen gäste aus china haben ihre geschichte erzählt, die 1001 antiken stühle aus der ming-dynastie wurden über den kunstmarkt in alle winde zerstreut. hunde sind natürlich experten, wenn es zur sondierung von fälschungen kommt. die unbeachteten gesässpolster weisen geruchlich auf fälscher in der gegend von gelsenkirchen hin.

anselm kiefer »mein herz ist asphalt, shulamith« © herr penschuck

ungesehen der künstler – macht er sich doch meist öffentlich sehr rar. einem immer mehr auf ästhetik ausserhalb der musenhalden trainierter sucher und canide lässt sich da aber nicht leimen. erst recht, wenn der geistermeister zwischen unser aller häuser seine urdeutschen fragen in den bitumen zieht. sozusagen der absolute ober-kiefer.

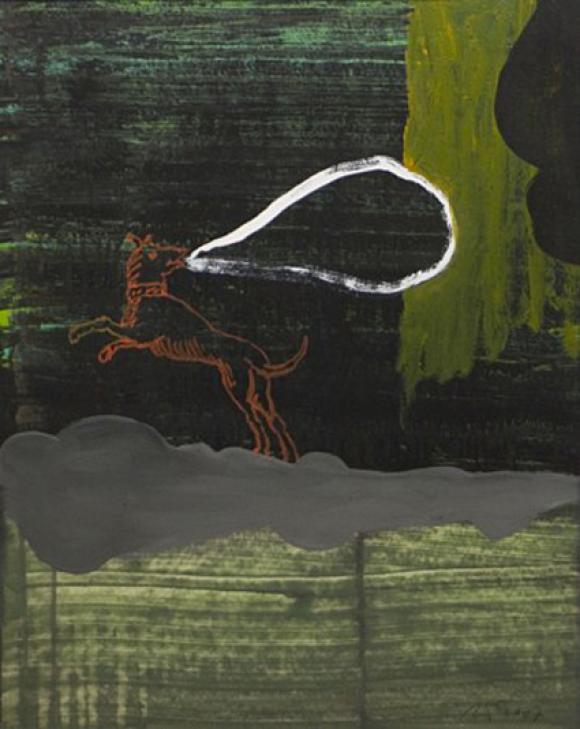

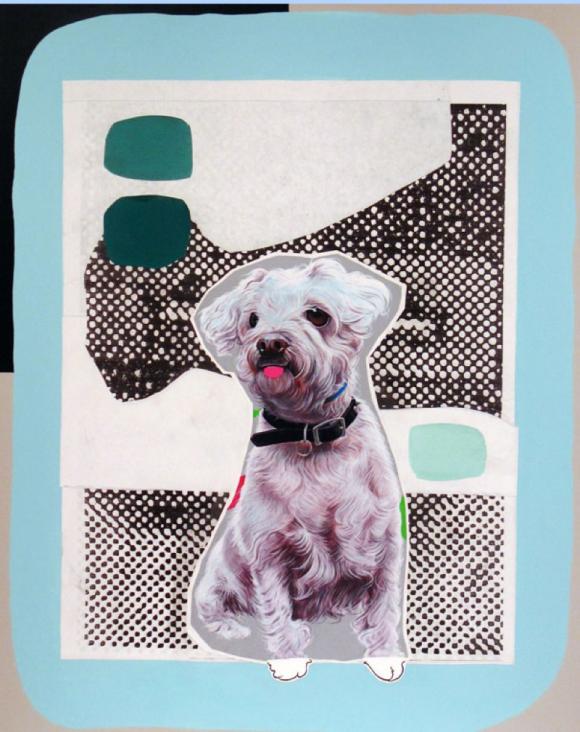

man ray »moving sculpture« © herr penschuck

bemerkenswert – die kleinformatige fotografie von wäsche im licht- und schattenspiel ist zwar eine der substanziell stärksten surrealistischen arbeiten, wird aber wohl neben jenem rückenakt mit diesen aufgezeichneten violinen-schalllöchern weitgehend unterschätzt bleiben. hier wird sie jeden sommer zum nachstellen aus den depots geholt. hunde lieben allein schon den duft!

ed kienholz »roxy's« © herr penschuck

der eine oder andere kennt ja die anrüchig muffende bordell-installation in der bremer weserburg. ab und zu wird sie sogar abgebaut und verliehen. wie jetzt kürzlich – wir fanden sie an der weser in einem seglerheim. bloss die puffmutter »madam«, »miss cherry delight« –die schönheit vom lande – und die gefühlskalte »fifi« mit dem wecker im bauch waren gerade nicht da. der leicht ungelüftete geruch kommt gut an – da darf hund hund sein.

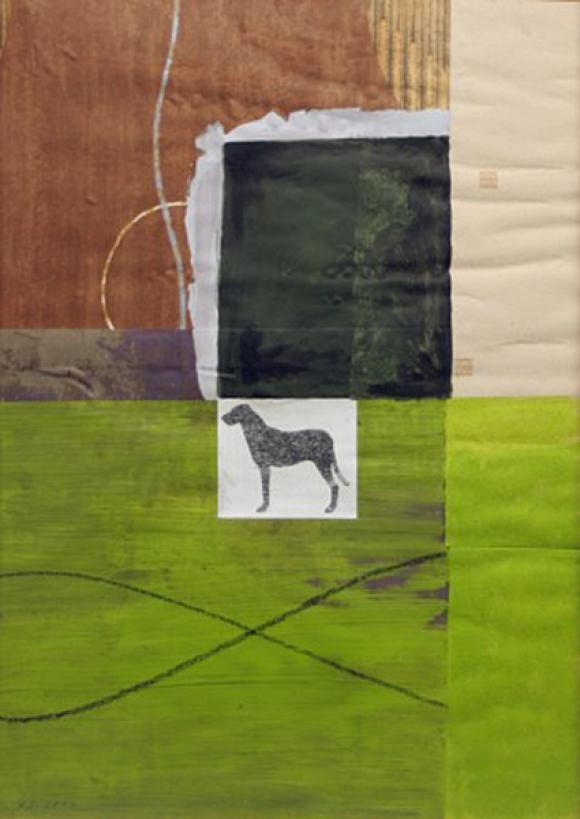

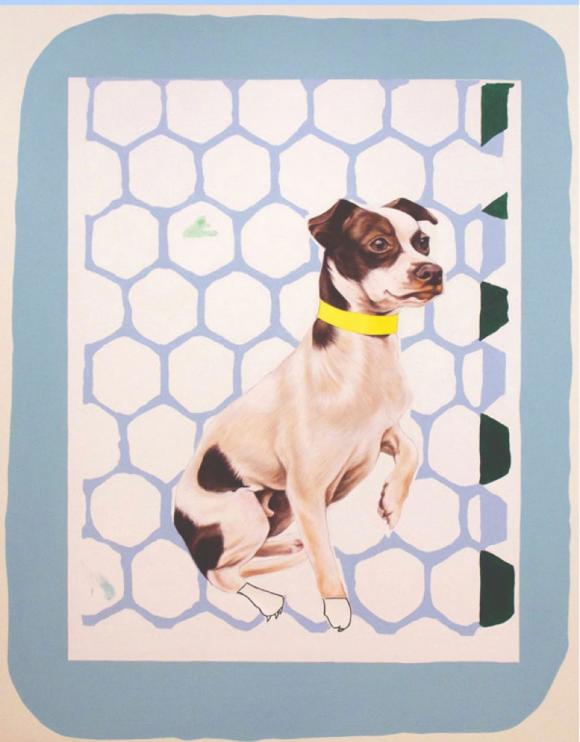

kasimir malewitsch »schwarzes quadrat« © herr penschuck

der erste analoge pixel des letzten jahrhunderts sozusagen – selbst umgeben von völlig heterogenen materialien zieht er instinktiv an. Die revolutionäre qualität der russischen avantgarde wird für hunde auch durch den schändlichen ausrutscher mit der hündin im weltraum namens laika nicht geschmälert.

Neben ausgewählten Arbeiten der 2014 entstandenen Serie (Polaroids als Direktdruck hinter Acryl) wird eine Videoinstallation gezeigt. Zur Eröffnung findet eine Lesung mit angemessener musikalischer Begleitung durch den 2ten Freund statt.

Der Hund "Coffee" hat übrigens die Aufbauarbeiten der von Volker Hartmann-Langenfelder kuratierten Ausstellung überwacht. Alles ist bereit für die Vernissage am 21. März! Die Arbeiten sind bis 4. April, jeweils Donnerstag bis Samstag von 18 - 21 Uhr, zu sehen.

Die Ausstellung wird aufgebaut. Hund "Coffee" ist auch bereit.

Foto: Fabian Wippert / Uhland Atelier

Hund "Coffee" hat sich von der ordnungsgemäßen Hängung der dreizehn Exponate

überzeugt und ist zufrieden! Foto: Fabian Wippert / Uhland Atelier

Menschen, die nicht nur kunstsinnige sondern auch rücksichtsvolle Partner für Ihre Hunde sind, kommen zur Eröffnung alleine oder nehmen sie an einem ruhigeren Tag mit. Dann gibt es auch kein Gedränge beim Beschnüffeln von Malewitschs Quadrat, das als Bodeninstallation im Original vorliegen wird.

Wer nicht zur Ausstellung kommen kann, ist aufgefordert die "Kunst für Hunde" auf Herrn Penschucks Homepage zu besichtigen. Ein großer Spaß ist es auch, einen Vergleich mit den bereits bekannten Werken von Ai Wei Wei, Ed Kienholz etc. anzustellen. Die Bildtitel helfen bei der Suche.

Auch abseits der "Kunst für Hunde" ist die Homepage von Herrn Penschuck eine Offenbarung. So hat er beispielsweise das fast vergessene Saiten- und Zupfinstrument des Eierschneiders für das erste internationale Eierschneider Orchester wiederentdeckt. Weiters rekonstruierte er 2010 erstmalig den echten Klang von Edvard Munchs "Der Schrei" und arrangierte die dabei entstandene Partitur aus dem Notenbestand neu.

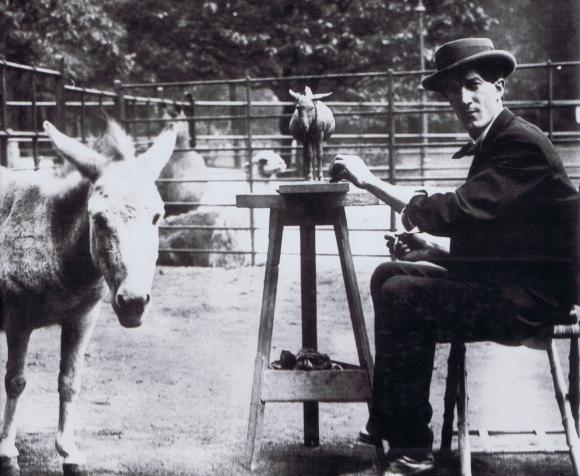

Herr Penschuck, geb. 1966 in Melbourne, hat Linguistik und Kunst studiert. Er lebt seitdem in Oldenburg als freier und angewandter Grafiker, Fotograf und Konzeptkünstler.

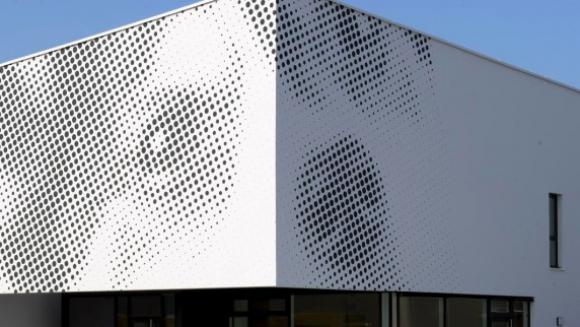

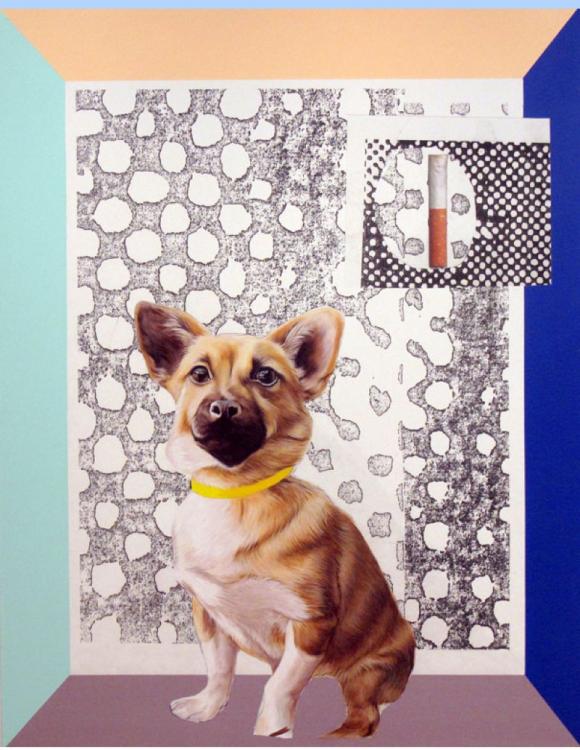

Abschließend eine kleine Improvisation als Gruß von Hedy (Lamarr) an Rudi - auch sie eine rumänische Seele mit der Gabe des fremden Blicks.

Yayoi Kusama »Dots Obsession« © Petra Hartl

"Kunst für Hunde", Uhland Atelier, Uhlandstraße 26a, 68167 Mannheim

Vernissage: Sa 21. März 2015, 18 Uhr

Ausstellung: 21. März - 4. April 2015, Do - Sa 18 - 21 Uhr

alle Arbeiten der Serie "Kunst für Hunde" © Herr Penschuck