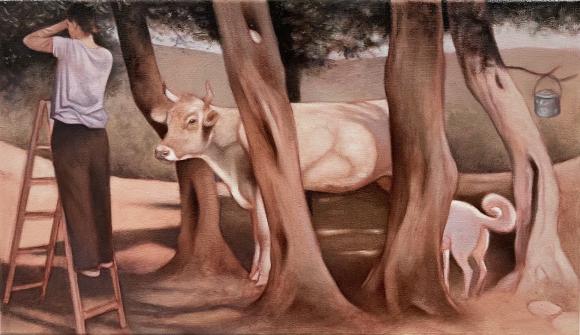

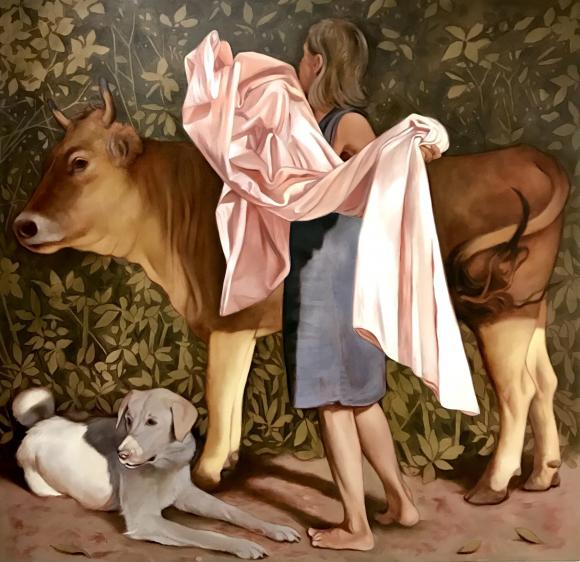

Wie schön ist die Stille und Ruhe, die die Arbeit "Breath" - Atmen - ausstrahlt. In Eintracht Beieinandersein. Mensch und Tier. Mensch und Hund. Vorbei ist der Spaß mit dem knienden Hitler (Him, 2002), dem erschlagenen Papst (La Nona Ora, 1999). Maurizio Cattelan kehrte 2021 mit der eindringlichen Ausstellung "Breath Ghosts Blind" in der Pirelli-Halle in Mailand zum Einfachen und Wesentlichen zurück!

"Breath Ghosts Blind" beschäftigt sich mit existenziellen Fragen, mit dem Kreislauf des Lebens von der Geburt bis zum Tod. Die Werke sind so perfekt platziert, dass die monumentale und feierliche Architektur des HangarBicocca Teil der Ausstellung wird. In einem Interview erklärt Cattelan, dass die Räume des Hangars für ihn wie eine riesige Kirche aussehen, weshalb er versucht habe, sie wie sakrale Räume zu behandeln. Tatsächlich war die Industriearchitektur in den Anfängen von der Form der Kirchen geprägt.

In einem düsteren und feierlichen Kontext bietet "Breath Ghosts Blind" den Besuchern eine emotionale Erfahrung über die bedeutungsvollsten Aspekte des menschlichen Lebens und vermittelt gegensätzliche Gefühle wie Trauer und Liebe.

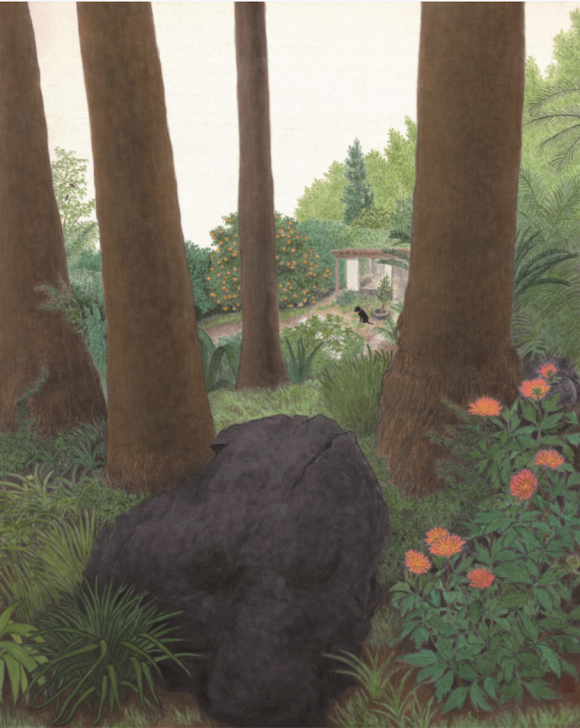

Dem Blogthema entsprechend werde ich lediglich "Breath" näher vorstellen:

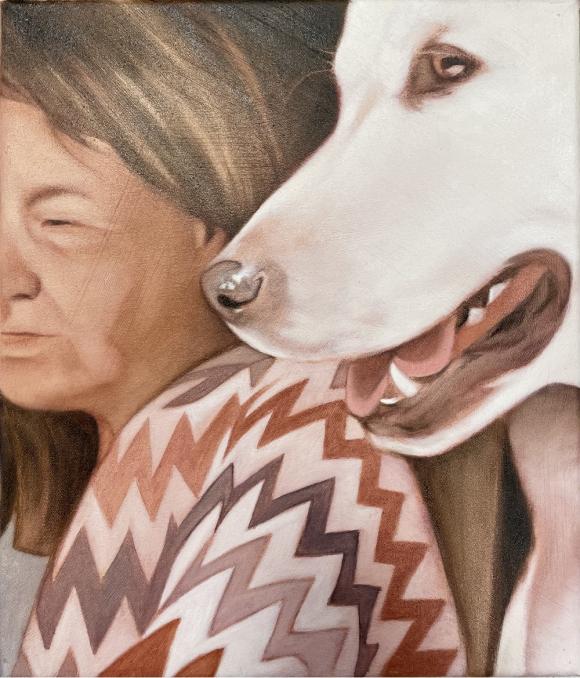

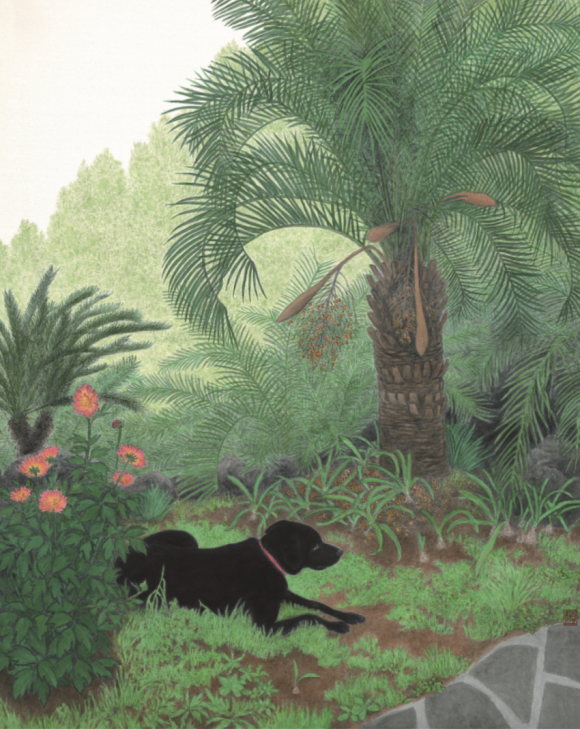

Die lebensgroße Skulptur besteht aus zwei Teilen - Mensch und Hund - aus weißem Carrara-Marmor. Die beiden liegen sich auf dem Boden gegenüber: Ein subtiles Zusammenspiel zweier Spezies, die sich auf gleicher Ebene begegnen.

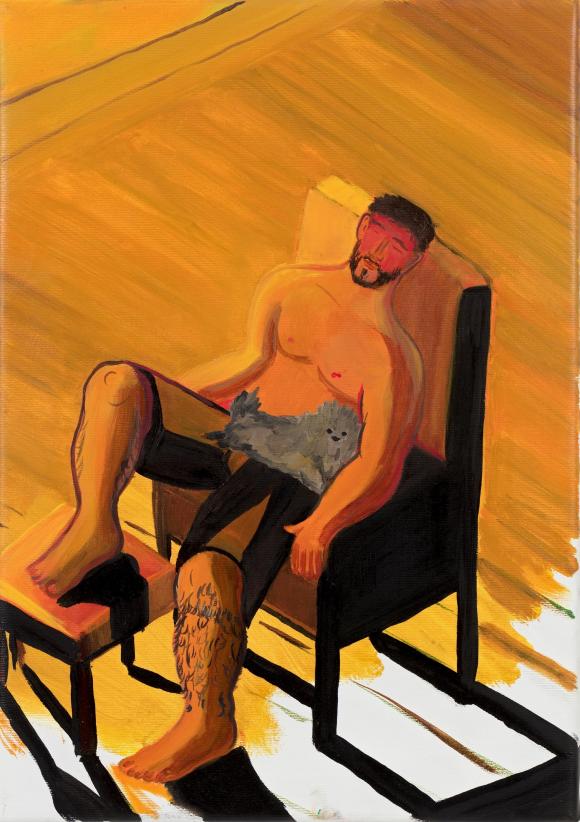

Der Mann, mit kurzen Hosen und einer Wollmütze bekleidet, schläft in fötaler Stellung gegenüber von einem dösenden Hund. Seine Gesichtszüge lassen darauf schließen, dass es sich um das Alter Ego des Künstlers handelt. Die Komposition schafft eine intime Szene, in der die Figuren ein Gefühl von Introspektion und Zerbrechlichkeit ausstrahlen, das durch den deutlichen Größenkontrast zwischen der Skulptur und dem riesigen, dunklen, offenen Raum des Hangars noch verstärkt wird. Darüber hinaus verleiht der Kontrast zwischen der Verwendung des prestigeträchtigen Marmors, der sowohl mit antiker Skulptur assoziiert wird als auch an Renaissancemeister wie Michelangelo oder Barockbildhauer wie Giovanni Lorenzo Bernini denken lässt, und der Darstellung einer alltäglichen Szene dem Werk eine sakrale Aura und verortet es in einem zeitlosen Raum. Das Material spricht aber auch von Kühle, die die Kälte des Vergehens beschwört.

Der Titel "Breath" verweist auf das Atmen, eine unmerkliche wie essenzielle Lebensfunktion, die die beiden Figuren ebenso wie den Kreislauf des Lebens teilen. Könnten die beiden atmen, wie der Titel andeutet, würden sich ihre Ausatmungen beim Atemzyklus im Raum vermischen, in ihre Lungen zurückkehren und sie vereinen.

Wieso Cattelan dem Mann für diesen Gleichklang einen Hund gegenüberstellt, erklärt er folgendermaßen:

"Animals are mirrors for the human being, in them, we understand ourselves. how many and what meanings and powers have animals invested in the history of humanity? many more than you could attribute to a single human being. I’ve always wondered what it meant to say that the dog is man’s best friend, I tried to understand it with breath." (Maurizio Cattelan zit. n. designboom)

"Tiere sind Spiegel für den Menschen, in ihnen verstehen wir uns selbst. (...) Ich habe mich immer gefragt, was es bedeutet, wenn man sagt, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist, ich habe versucht, es mit dem Atem zu verstehen." (übersetzt mit DeepL)

Ergänzend dazu an anderer Stelle die Kuratorin Roberta Tenconi:

"Der Hund ist das Haustier schlechthin, der treue Freund des Menschen, und in der düsteren Umgebung des Hangar Bicocca könnte er sogar wie ein Beschützer des Menschen wirken". (Roberta Tenconi zit. n. L'Officiel und übersetzt mit DeepL))

Im schlafenden oder unbewussten Zustand aber ist das Kräfteverhältnis zwischen Mensch und Tier ausgeglichen. Sie scheinen ihrer Umgebung ausgeliefert zu sein und ruhen doch in der Sicherheit des gegenseitigen Schutzes.

Hunde haben in vielen Kulturen auf der ganzen Welt eine symbolische Bedeutung. Sie sind nicht nur für ihre Treue und Freundschaft bekannt, sondern dienen in der Mythologie auch als Mittler zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten.

Schlafen die beiden Figuren? Träumen sie? Ruhen sie gelassen, fast achtlos, gegenüber dem, was das Leben bereithalten könnte?

Das Werk ist untypisch für Cattelan, denn es ist nicht von seiner üblichen Leichtigkeit und Ironie durchdrungen, sondern von einer tiefen Melancholie und Ernsthaftigkeit. Zusätzlich hat seine Inszenierung in der Bicocca eine starke sinnliche Wahrnehmungskomponente.

Der italienische Künstler hat schon oft Menschen oder Tiere dargestellt, aber dies ist sein erstes Werk, in dem sich beide begegnen.

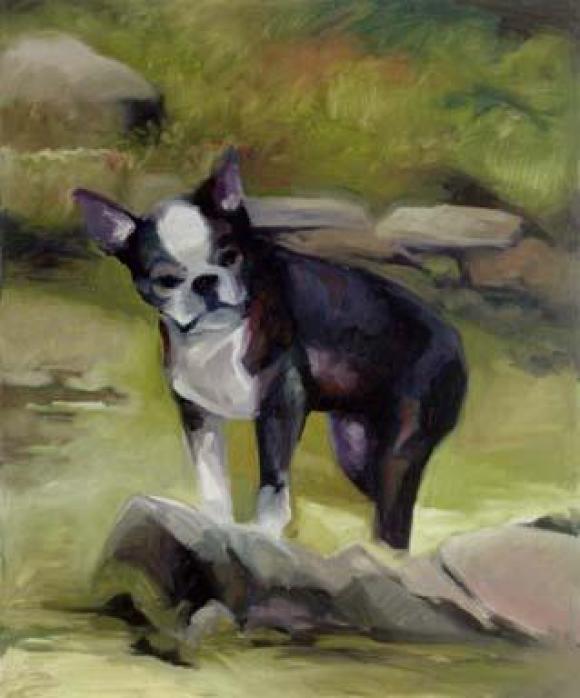

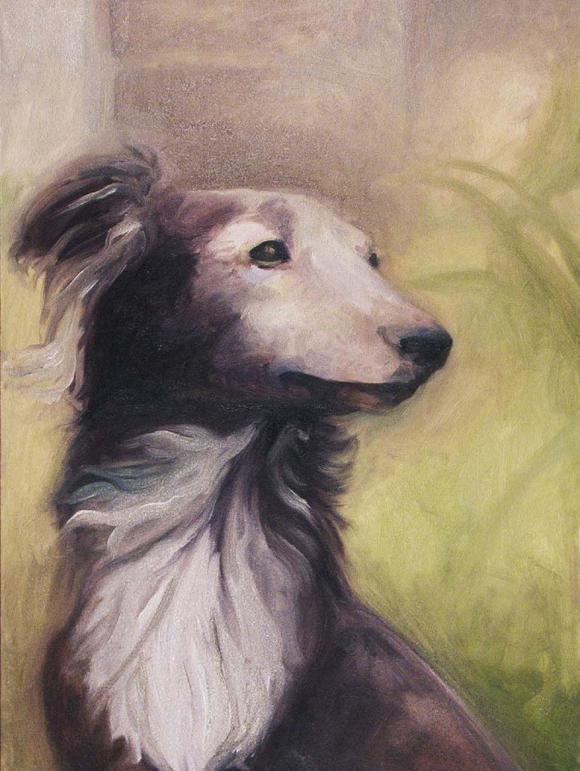

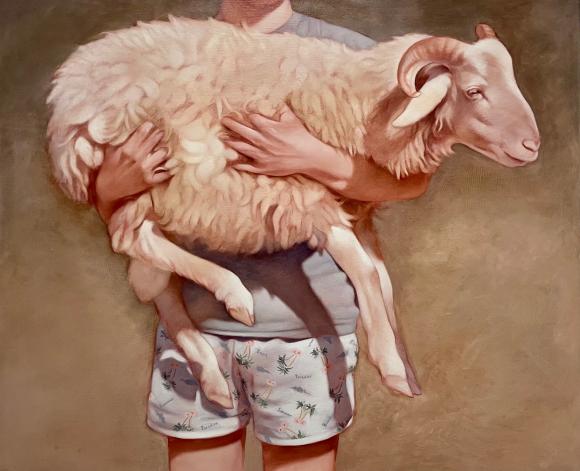

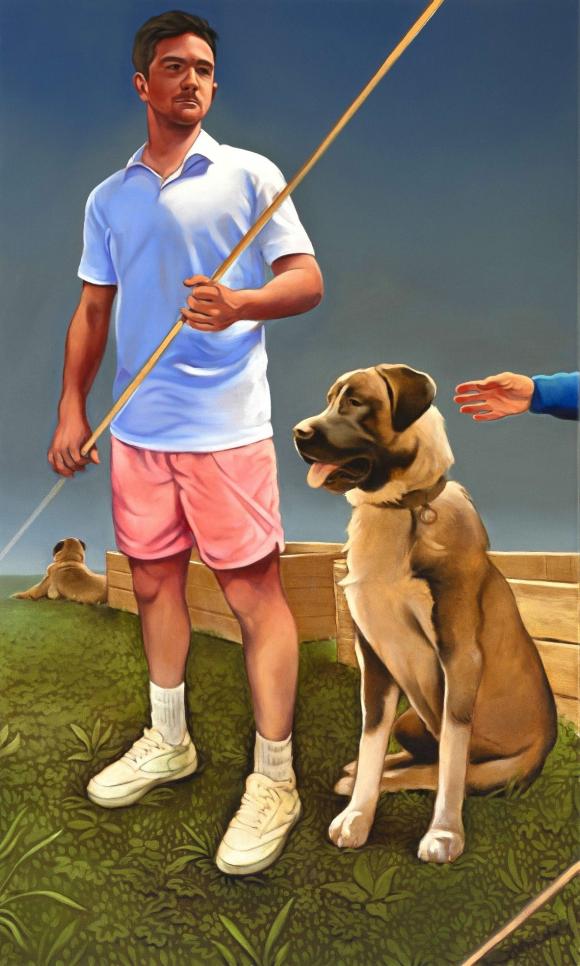

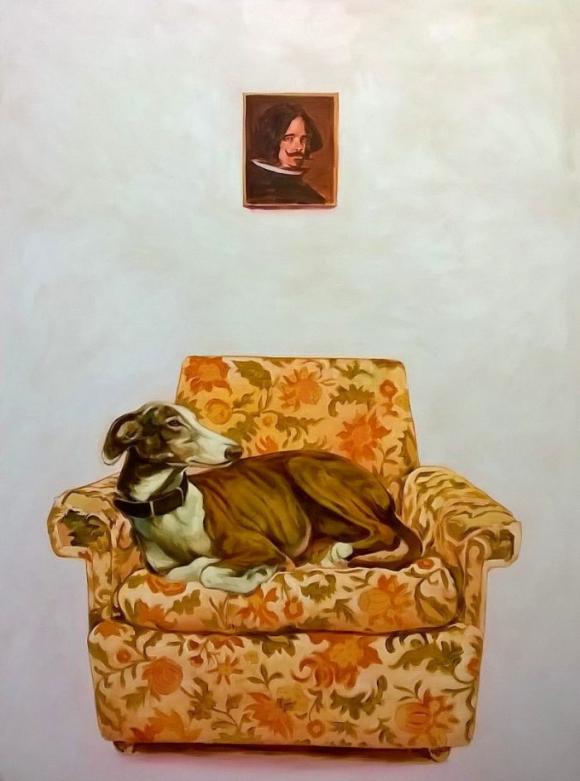

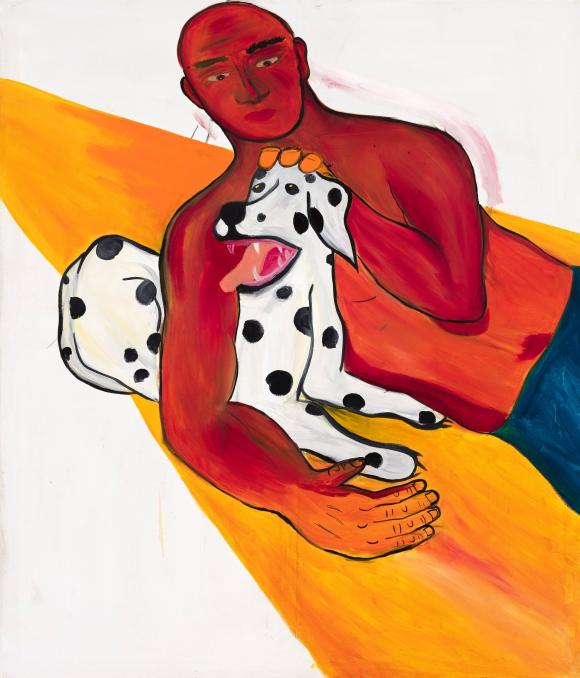

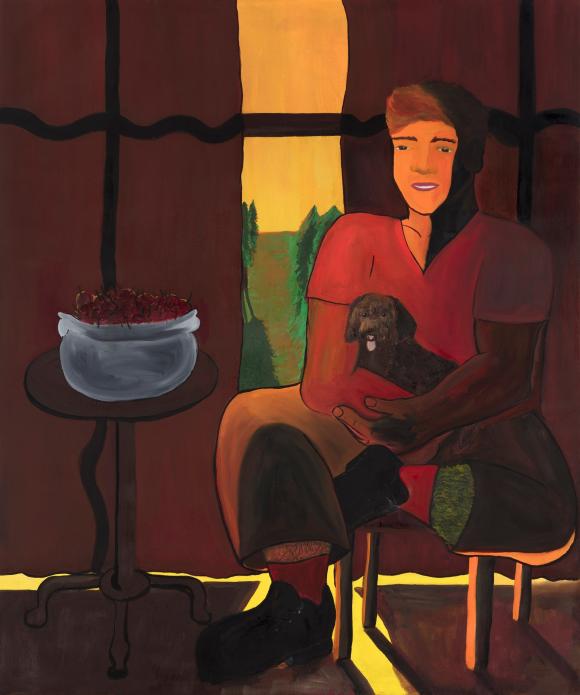

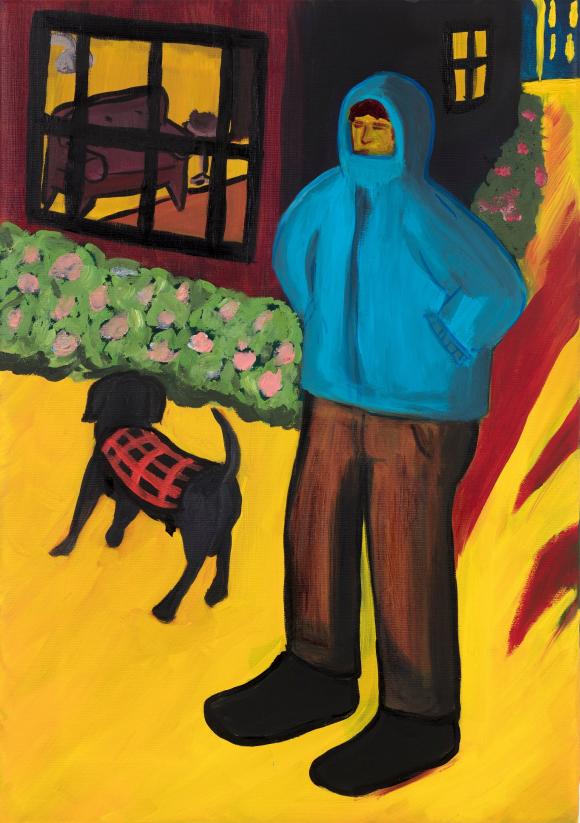

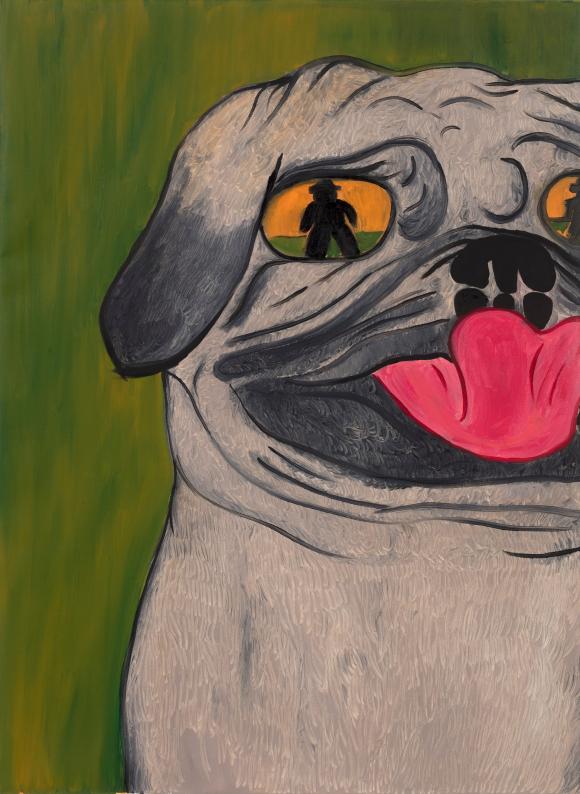

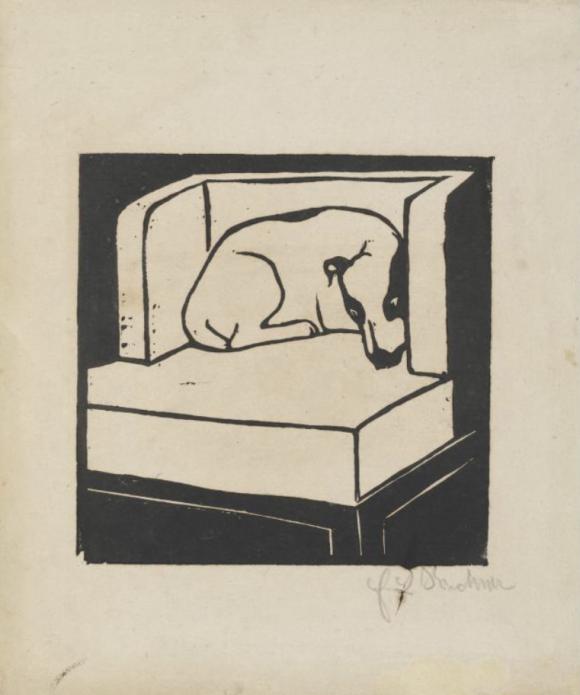

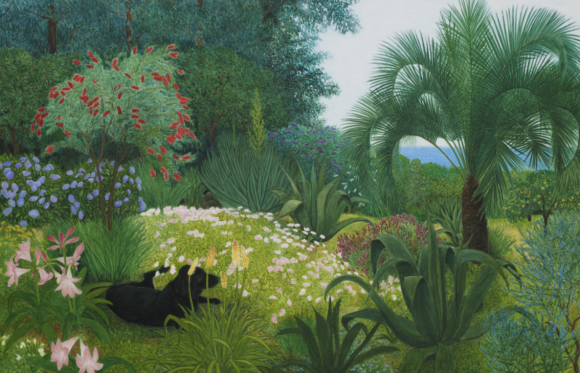

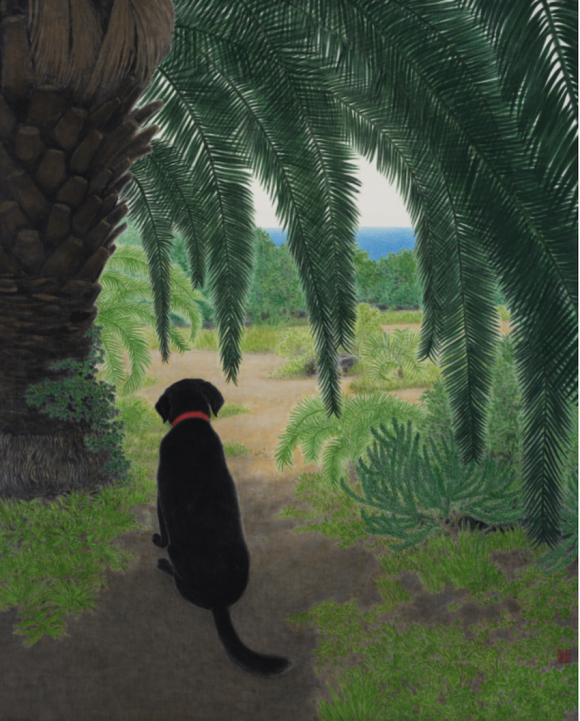

Maurizio Cattelan erzählt und erfindet Geschichten. Sie machen sein Werk lebendig und sind Auslöser für eigene Geschichten, die von Betrachter zu Betrachterin verschieden sind. Seine Geschichten können vertraut sein, wie der präperierte Hund, der zusammengerollt neben dem Baum oder auf einem Polster liegt.

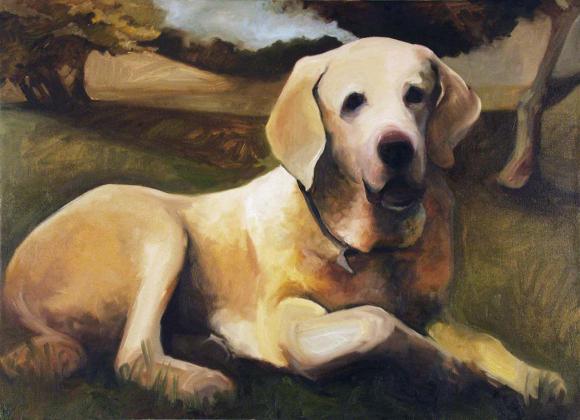

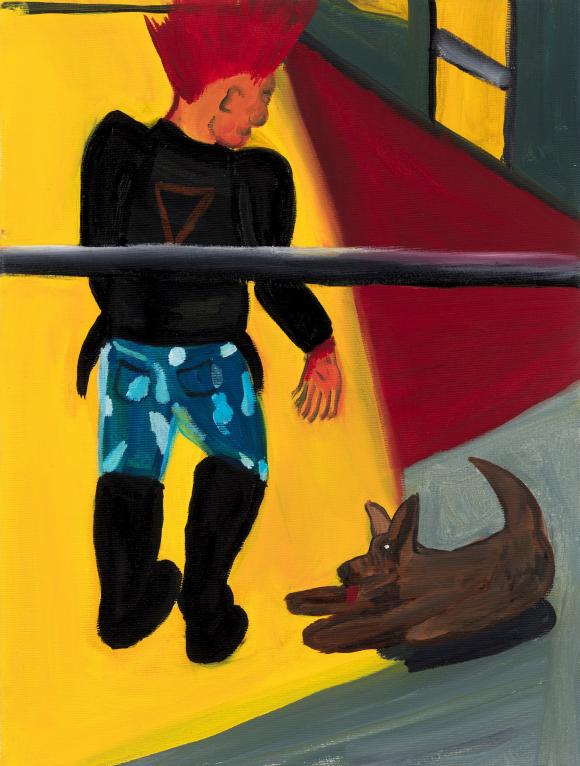

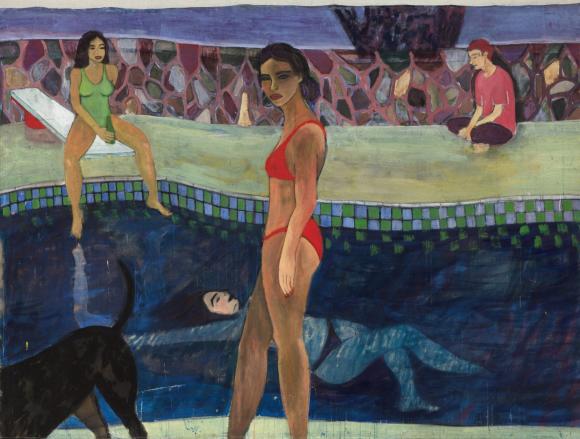

Sie können absurd sein, wie die Labradore, die, Wächtern gleich, ein Küken beschützen.

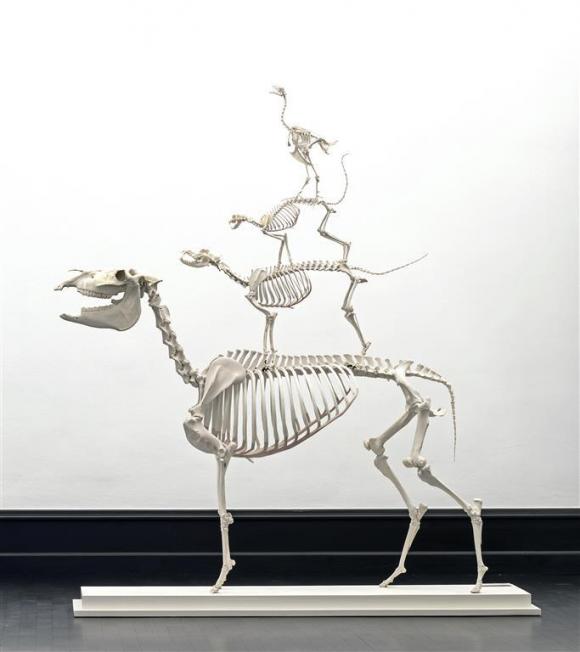

Auch in seinen zwei Werken "Love Saves Life" (1995) und "Love Lasts Forever" (1997) schafft er durch die Gestaltung der lebensecht präparierten Figuren und die inszenierten Darstellungen komische und provokante Situationen. Es sind Erzählungen von grenzenlosem Zusammenhalt in einer heterogenen Gruppe und ewiger Liebe. Gleichzeitig zeigen sie, wie durch Kreativität und Freundschaft jeder Kampf gewonnen werden kann.

Dabei nimmt er das Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" der Gebrüder Grimm auf, das bereits im Jahr 1819 in den "Kinder- und Hausmärchen" veröffentlicht worden ist: Vier alte Hoftiere (Esel, Hund, Katze und Hahn) werden von ihren Besitzern misshandelt, da sie nicht mehr arbeiten können. Um den Grausamkeiten zu entkommen, beschließen sie ihr gewohntes Heim zu verlassen und eine Reise ins Ungewisse zu wagen. Unter dem Motto "Etwas Besseres als der Tod findest du überall!" beginnt die Reise nach Bremen. Dort wollen die Tiere ein neues Leben als Stadtmusikanten beginnen. Während der Reise werden die Freundschaft und der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe immer stärker.

Cattelan arrangiert die Tierpräparate zu einer Pyramide, wobei er die einzelnen Tiere in ihrer typischen Haltung beim Schreien, Bellen, Miauen und Krähen zeigt. Er hält den Moment fest, in dem die Protagonisten kurz vor ihrem Glück stehen, der Übernahme einer sicheren Bleibe.

In "Love Lasts Forever" werden aus den Tierpräparaten von "Love Saves Life" Tierskelette, wodurch das Skulpturen-Ensemble seinen wahren ironischen Unterton offenbart: Der Verfall der Tiere suggeriert die Unvermeidlichkeit des Todes und zeigt, dass auch Liebe keine Leben retten kann - wie es der Titel der ersten Skulptur verheißt.

Maurizio Cattelan (*1960 in Padua/Italien) hat keine formale Ausbildung und bezeichnet sich selbst eher als "Kunstarbeiter", denn als Künstler. Er wurde oft als Hofnarr der Kunstwelt bezeichnet, da er eine Vorliebe für das Respektlose, Provokante und das Absurde hat. Er setzt sich mit gesellschaftlich verankerten Normen und Hierarchien auseinander und fordert die Grenzen der zeitgenössischen Wertesysteme heraus. Seit Anfang der 1990er Jahre verwendet Cattelan Ironie, Humor und Makabres, um die Kunstwelt und Gesellschaft im Allgemeinen zu kritisieren. Dabei entfachen seine Werke hitzige öffentliche Debatten, die ein Gefühl der kollektiven Beteiligung fördern.

Er hat seine Arbeiten in Einzelausstellungen in den berühmtesten Museen der Welt gezeigt, fünfmal an der Biennale Venedig teilgenommen. Er lebt und arbeitet in New York und Mailand.

Quellen: Kunsthaus Bregenz, designboom, Marian Goodman Gallery, Pirelli HangarBicocca

alle Bilder © Maurizio Cattelan