Ich wurde schon vor etwa zehn Jahren auf René J Marquez und seine Hundeporträts aufmerksam, allerdings hatte ich so wenig über den Künstler in Erfahrung gebracht, dass ich mich damals gegen einen Blogbeitrag entschied. Wie überrascht war ich dann, als ich vor einigen Monaten im Zuge eines Vortrags von Jessica Ullrich während der von Lena Lieselotte Schuster kuratierten Ausstellung "start sniffing" wieder auf seinen Namen gestoßen bin. Allerdings in Zusammenhang mit seinem Zufluchtsort für Hunde.

Marquez beschäftigt sich in seiner künstlerischen Praxis sowohl mit Schreiben, Video und Videoinstallation als auch Malerei und Zeichnung. Der Kern seiner Arbeit ist jedoch aus "Free to Be Dog Haven" hervorgegangen, einem 2011 von ihm gegründeten Hundeasyl.

"The sanctuary serves as a site of investigation where multispecies cohabitation and collaboration engage questions of postcolonial and intersectional identity, as well as ontology and epistemology in the context of inter-species and intra-human interaction." (zit Marquez hier)

"Das Tierheim dient als Ort der Untersuchung, an dem das Zusammenleben und die Zusammenarbeit verschiedener Spezies Fragen der postkolonialen und intersektionalen Identität sowie der Ontologie und Epistemologie im Kontext der Interaktion zwischen den Spezies und zwischen den Menschen aufwirft." (Marquez übersetzt mit DeepL)

An diesem Zitat merken Sie schon die theoretische Fülle seines Werks. Ich orientiere mich an seinen Texten, vereinfache allerdings sehr stark. Sie behandeln vor allem das Konzept seines Tierheims, die künstlerische Zusammenarbeit mit den Hunden sowie die Fragestellung, warum Hundeporträts in der Regel Sentimentalität zugeschrieben wird.

Zuerst möchte ich Ihnen seinen Zufluchtsort für Hunde beschreiben und folge dabei seinen Texten "Free to Be Dogs: Freedom and Pet-hood" und "What we call "home": dog-human collaborative space".

Nachdem Marquez einige Jahre lang in der Hunderettung tätig war, entwickelte er eine Vorliebe für Hunde, die zusätzliche Hilfe brauchen, um ihr Leben mit Menschen zu teilen. Er fühlte sich zu den ängstlichen und energiegeladenen Hunden hingezogen, die missverstanden wurden. In der Folge gründete er das Tierheim "Free to Be Dog Haven", das außerhalb von Philadelphia liegt. Es ist ein Tierheim für Hunde, die Schwierigkeiten haben, mit Menschen zusammenzuleben oder besser gesagt die Erwartungen des Menschen nicht erfüllen, weshalb sie von anderen Tierheimen nicht vermittelt werden. Um eine möglichst hohe Lebensqualität für seine Schützlinge zu erreichen, lernte er so viel wie möglich über Hundetraining, Verhaltensforschung und Neurowissenschaften. René J Marquez bietet verhaltensauffälligen Hunden ein Zuhause, indem er sie so weit wie möglich als Individuen anerkennt und ihnen ermöglicht, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben.

Die Philosophie des Tierheims besteht also darin, die Individualität eines jeden Hundes anzunehmen und ihm die Freiheit zu geben, so zu sein, wie er ist - unter der Umgehung von Annahmen über "Mensch", "Hund" und Machtverhältnissen, die dem Wort "Haustier" innewohnen.

Marquez anerkennt die Subjektivität von Mensch und Hund bei der Konstruktion eines Raums, den er Zuhause nennt. Dabei versucht er, die Perspektiven der Hunde bei der ständigen Weiterentwicklung des gemeinsamen Raums zu berücksichtigen. Er fragt sich, wie ein Zuhause für einen Hund aussehen würde, wenn er oder sie die Möglichkeit hätte, es zu gestalten. Dabei maßt er sich nicht an, aus der Perspektive des Hundes zu entwerfen, wohl wissend, dass er nur aus einem menschlichen Blickwinkel entwerfen kann, der von der Forschung über Hundeverhalten, Hundegesundheit und der Geschichte der Hund-Mensch-Beziehung geprägt ist. Wichtig ist aber das Bewusstsein, dass die menschliche Perspektive nicht die zentrale ist, sondern lediglich eine durch Ressourcen privilegierte.

Das Tierheim beruht auf einem breiten Spektrum von Ideen: von Donna Haraways Begriff der "Gefährten" und "signifikanten Andersartigkeit" über die Definition eines Hundes durch den Biologen Raymond Coppinger bis hin zur Arbeit von Tierverhaltensforschern und Trainern wie Patricia McConnell und Karen Pryor. Immer wieder betont Marquez das Gemeinsame:

"Auch wenn wir Hunde nicht wirklich "kennen" können - nicht einmal die, die uns am nächsten stehen -, so können wir doch Möglichkeiten ergreifen, unsere Beziehungen zu ihnen neu zu gestalten, und zwar auf der Grundlage dessen, was wir gemeinsam sind, und nicht, was wir als Spezies sind." (Marquez hier, übersetzt mit DeepL)

Als Marquez das Tierheim eröffnete, sah er es noch von seiner Atelierarbeit getrennt, es entwickelte sich aber zu einer Erweiterung seiner Untersuchungen der Intersubjektivität von Mensch und Hund. "Free to Be Dog Haven" ist demnach ein Kunstprojekt, in dem Kunst und Leben zusammenfallen. Es ist ein gemeinsamer Lebensraum, dessen Design sich ständig weiterentwickelt, um sowohl Mensch als auch Hund gerecht zu werden und in dem das Zusammenleben, die Begegnung zwischen Künstler und Tier, auch Zusammenarbeit bedeutet. Es ein Modell für gemeinschaftliches Schaffen, aber auch eine bedeutungsvolle Erfahrung des gemeinschaftlichen Seins.

Dieses gemeinschaftliche kollaborative Sein entwickelt sich aus der Erkenntnis heraus, dass sich Identitäten in Beziehung zueinander entwickeln. Die Identitäten "Mensch" und "Tier" werden durch eine sich ständig weiterentwickelnde kollektive Identität ersetzt, die sich über vermeintliches Wissen hinwegsetzt und letztlich menschliche und nicht-menschliche Tierbeziehungen neu definiert.

Kunstgeschichtlich bindet er seinen Zufluchtsort folgendermaßen ein:

"... das Tierheim als Kunst, philosophisch abgeleitet und gestaltet, veranschaulicht einen Weg in der zeitgenössischen Kunst von Joseph Beuys´ Theorie der "sozialen Plastik" bis zur neueren "relationalen Ästhetik" von Nicholas Bourriaud." (Marquez, Animal Sanctuary as Art, übersetzt mit DeepL)

Wie kann Marquez als Künstler mit Hunden zusammenarbeiten, um ein Werk zu schaffen, das sowohl den Hunden als auch ihm gehört? Einerseits, wie oben ausgeführt, durch den gemeinsamer Raum in Form des Hundeheims, andererseits durch das Porträtieren der Hunde.

Dabei will er sie im Werk nicht als menschliche Stellvertreter oder als Attrribute zum menschlichen Leben begreifen, sondern sie als Individuen mit eigener Subjektivität und Handlungsfähigkeit.

Der Biologe Ray Coppinger meint, dass die heutigen Haushunde keine "Hunde" mehr sind, weil sie durch die Manipulation des Menschen einfach zu "Haustieren" geworden sind. (zit. n. Marquez)

Dazu Marquez:

"If dogs are no longer dogs, humans are no longer humans. The encounter is or can become a “becoming with,” a new, shared identity that supersedes narrow speciesist definitions, a collaboration of species in the creation of new work." (ebd.)

"Wenn Hunde keine Hunde mehr sind, sind Menschen keine Menschen mehr. Die Begegnung ist oder kann zu einem "Mit-Werden" werden, zu einer neuen, gemeinsamen Identität, die enge speziesistische Definitionen überflüssig macht, zu einer Zusammenarbeit der Arten bei der Schaffung eines neuen Werks." (übers. m. DeepL)

Wie kann Marquez die Hunde als fühlende Wesen darstellen und gleichzeitig der Falle der Sentimentalität entgehen? Warum wird in einem zeitgenössischen Kontext die Übernahme des Porträtgenres für die "Haustiermalerei" als rein sentimental angesehen? Erlaubt die heutige globale Remix-Kultur eine erneute Untersuchung des Konzepts der Sentimentalität und schafft sie sogar Raum für ihren Einfluss in der zeitgenössischen Kunst?

In seinem Text "Painting Portraits Today" untersucht Marquez die Stellung des (Menschen-) Porträts in der zeitgenössischen Kunst im Gegensatz zum Hundeporträt. Während Porträts auf Grund ihrer Sentimentalität möglicherweise verspottet oder abgewertet werden, verkörpern Hundeporträts Sentimentalität und stellen sie unverfroren zur Schau.

Marquez fragt, ob das menschliche Porträt kulturell abgeleitete Konstrukte, also Vernunft und westliche Werte der Aufklärung, anspricht, während das Haustierporträt zu etwas "Natürlichem" (Intuition, Gefühl) spricht. Und ob das Gefühl völlig illegitim bei der Begründung von Wissen ist?

Bei der Arbeit mit Tieren merkt er, dass er von ihnen Wissen, das unvermittelt ist, erfährt. Und eben dieses Ungreifbare und Unvermittelte führt zu einem tiefgreifenden Verständnis und sogar zum kritischen Überdenken und zur Neubewertung dessen, was wir zu "wissen" glauben, wie wir Wissen konstruieren.

Er findet sowohl in der Kunst als auch in der Arbeit mit Tieren Raum für das Nonverbale und Intuitive, die Voraussetzungen für eine kraftvolle Zusammenarbeit sowie eine Strategie zur Unterwanderung dominanter Diskurse sind.

Während Hunde ihren menschlichen Begleitern schon lange "zugehört" und sie verstanden haben, hat der Mensch erst vor kurzem damit begonnen, dies in vergleichbarer Weise zu erwidern, was zur Anerkennung historisch unterdrückter Subjektivitäten, dem Verleihen einer Stimme, dem Bereitstellen eines Modells für gemeinschaftliches Sein führt.

Doch nicht nur von den Tieren kommt neues "Wissen", sondern auch vom postkolonialen Erbe. Als Künstler einer kolonisierten Überzeugung - aus einem nicht-modernistischen Erbe - stört er sich an den Angriffen der Moderne auf die Sentimentalität, da eine "kreolisierte", globalisierte Kultur notwendigerweise die romantischen und idealisierten Vorstellungen zulassen muss.

Mit Anerkennung der "kreolisierten" (also durchmischten und in Folge neuen) Kultur stellt Marquez das westliche intellektuelle Denken infrage, das Sentimentalität als verdächtige Nicht-Struktur zur Ordnung des Wissens betrachtet und erkundet die Möglichkeit der Sentimentalität als transformative und radikale Kraft in der zeitgenössischen künstlerischen Praxis. Wenn es also kein "Problem" mit der Sentimentalität gibt, ist auch nichts falsch daran, Hundeporträts zu malen.

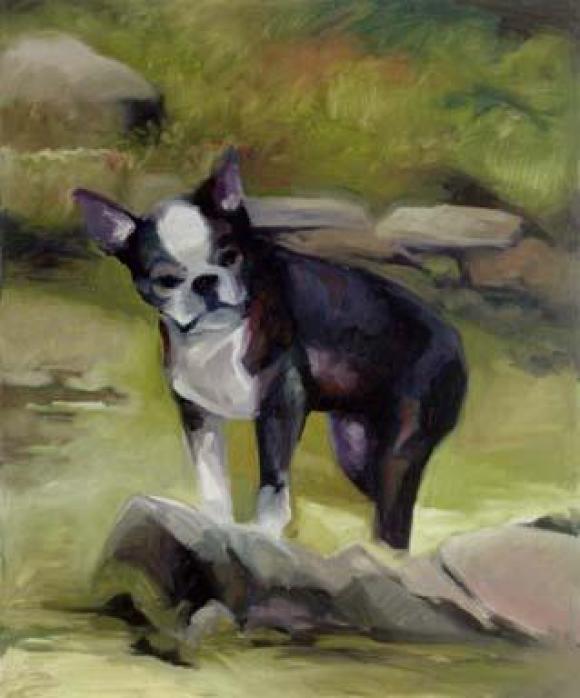

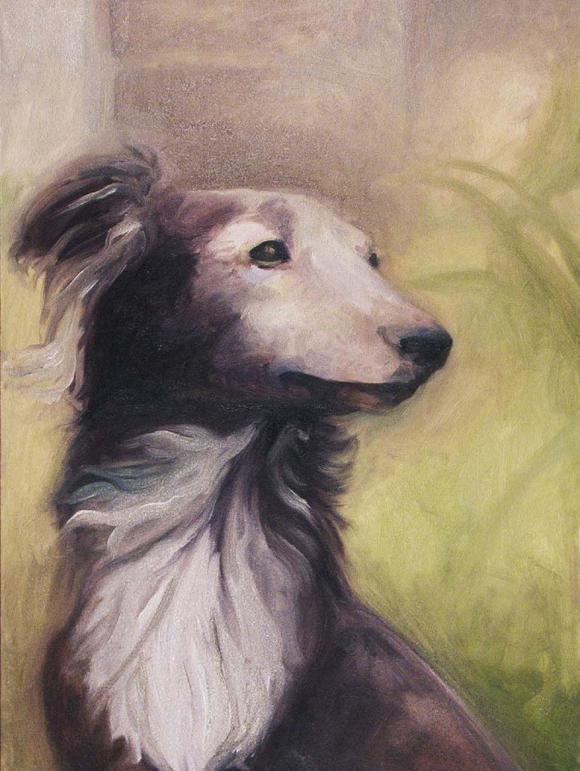

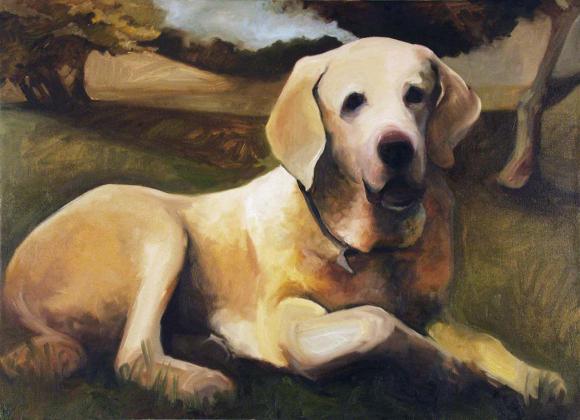

Diese Hundeporträts sehen aber aus wie konventionelle, traditionelle Hundeporträts! Was ist an ihnen anders? Für Marquez liegt der Unterschied nicht in den Objekten, sondern in den Subjekten, sowohl in den menschlichen als auch in den nicht-menschlichen. Beide werden durch die Einheit ersetzt, zu der sie werden. In der Malerei von Hunden muss der Rückgriff auf das konventionelle Verständnis dessen, was das eine oder das andere ausmacht, dem weichen, was sie gemeinsam als Subjekt werden.

Er betrachtet Hundebilder nicht nur als gültiges Thema und Vehikel für den zeitgenössischen Kunstdiskurs, sondern auch als potenziell transgressiv und in der Tat subversiv. Seine Herangehensweise an Hundeporträts ist dezidiert postkolonial, da sie aktiv nach einem Verständnis der Welt sucht, das sich von den auferlegten Werten der Moderne löst.

Ich bin beim Recherchieren und Schreiben zwischen den Begriffen Postkolonialismus, Posthumanismus, Intersektionalität, Hybridität und den Theoretikern Derrida, Haraway, Deleuze, Guattari verloren gegangen und habe nur eine vage Ahnung davon bekommen, was Marquez meint. Nicht mehr als eine flüchtige Annäherung soll dieser Blogbeitrag sein.

René J Marquez (* in Manila/Philippinen) wuchs in den USA auf, wo er unter anderem Malerei und Asien Studies studiert hat. Er lebt im Großraum Philadelphia/Pennsylvania, wo er als Dozent und Interimsvorsitzender der Abteilung für Kunst an der Universität von Delaware in Newark fungiert.

Wie ich seinem Instagram-Account entnehme, hat Marquez 2024 das Tierheim aus gesundheitlichen Gründen als gemeinnützigen Verein geschlossen. Er betreut die Tiere allerdings weiterhin.

alle Bilder © René J Marquez

Kommentare