Alberto Garutti und Galerist auf der art cologne 2015, Foto: Wolfgang Rattay, Reuters

Dieses Foto des Künstlers Alberto Garutti mit seinem Galeristen auf der diesjährigen art cologne erregte sofort meine Aufmerksamkeit. Was war das für eine Bank, auf der die beiden saßen? Nach kurzen Internetrecherchen wusste ich: Sie war Teil eines Kunstprojekts in der kleinen italienischen Gemeinde Trivero, nordöstlich von Turin. Dort schuf Garutti 2009 in Zusammenarbeit mit der Fondazione Zegna eine permanente Installation.

Die Fondazione Zegna (gehört zum Mode- und Textilunternehmen Zegna, das seit über 100 Jahren in Trivero ansässig ist), ist eine gemeinnützigen Institution, die kulturelle, soziale, medizinische und ökologische Projekte unterstützt. Der Schwerpunkt der Initiative "all'aperto" liegt in der alljährlichen Realisierung von ortsspezifischen künstlerischen Interventionen in Trivero und seiner Umgebung durch etablierte internationale Künstler. Ziel ist es, der Bevölkerung zeitgenössische Kunst zugänglich zu machen.

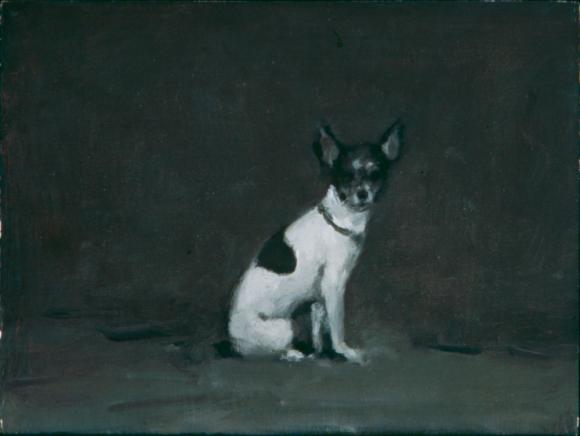

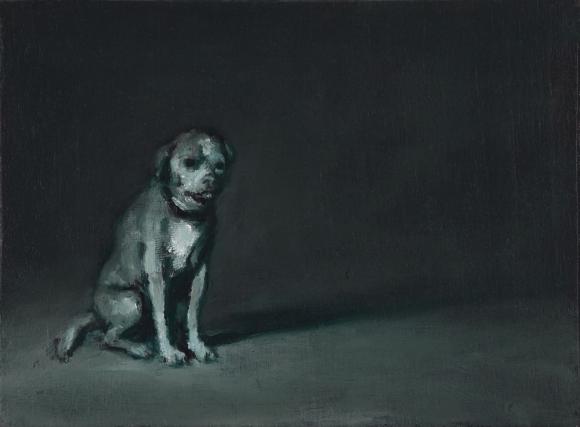

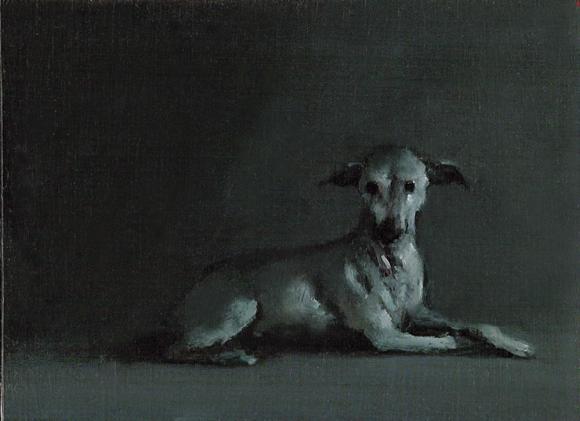

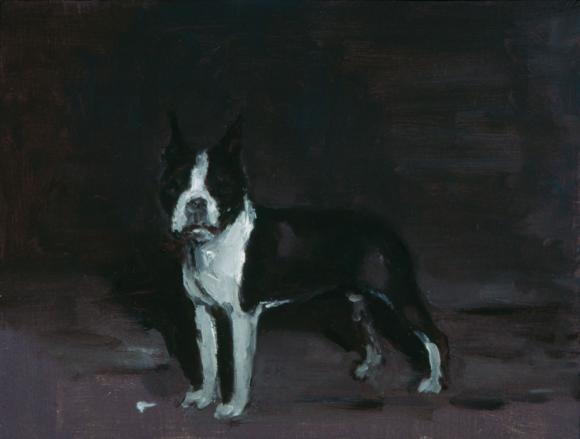

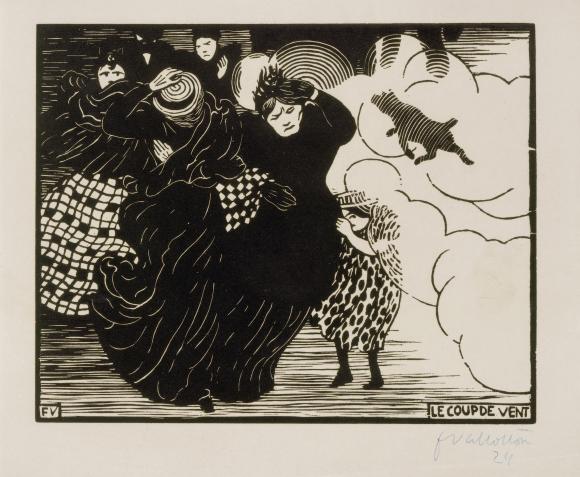

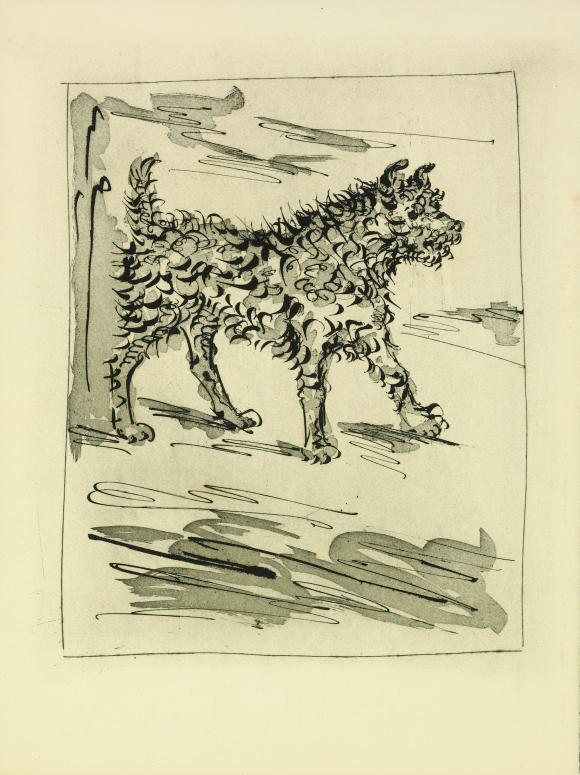

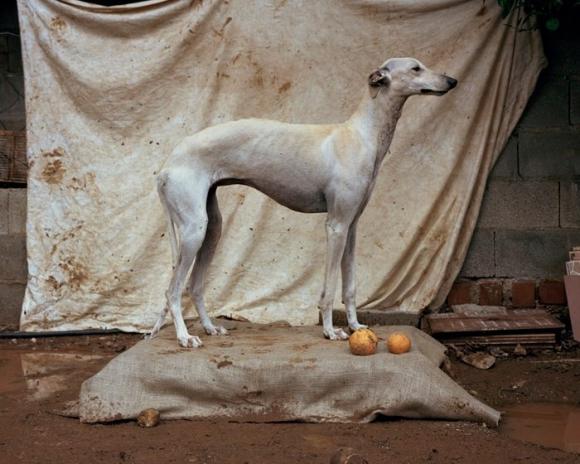

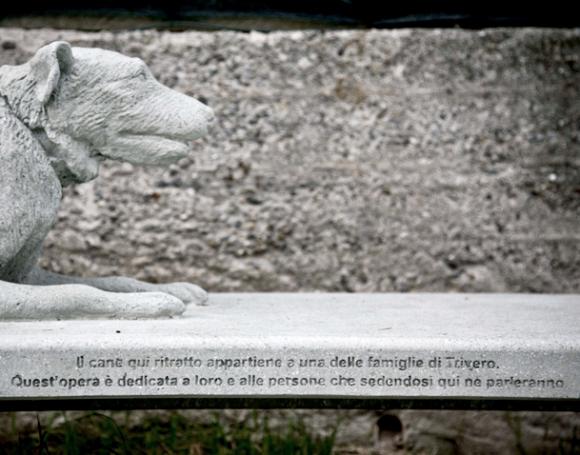

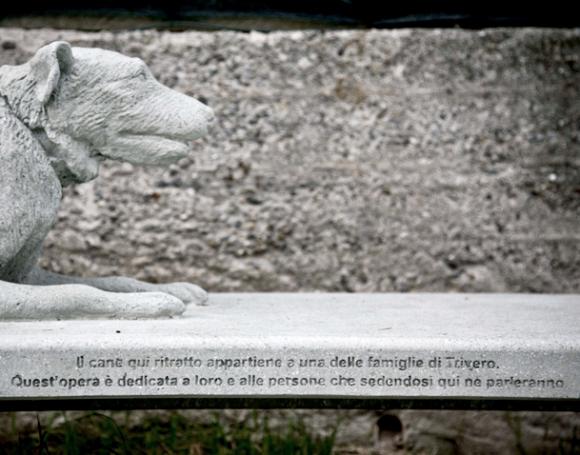

2009 wurde Alberto Garutti eingeladen, ein öffentliches Kunstwerk zu schaffen, das sich auf Straßen, Plätzen und anderen signifikanten Stellen rund um Trivero befinden sollte. Garutti schlug die Installation unspektakulärer, nicht monumentaler, alltäglicher Objekte vor, die mit der Umgebung harmonieren sollten. Er schuf eine Reihe von Betonbänken mit Hundeskulpturen darauf und realisierte damit ein Kunstwerk, das von allen verwendet werden kann.

Die Bänke wurden beispielsweise vor dem Rathaus, vor der Kirche in Gioia, vor dem Centro Zegna, im Schulpark von Ronco und dem Stadion in Ponzone aufgestellt.

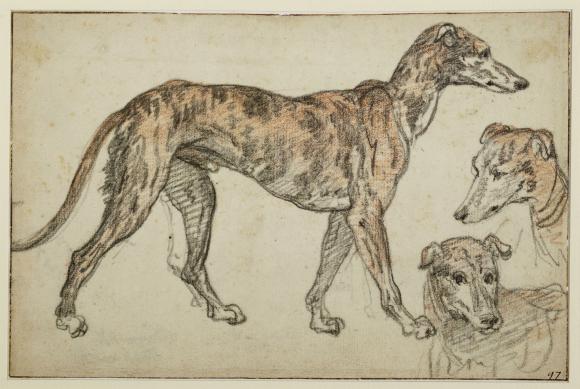

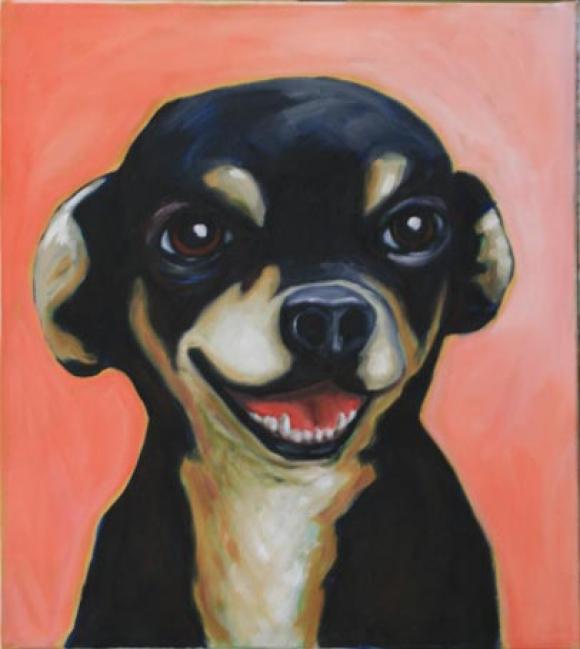

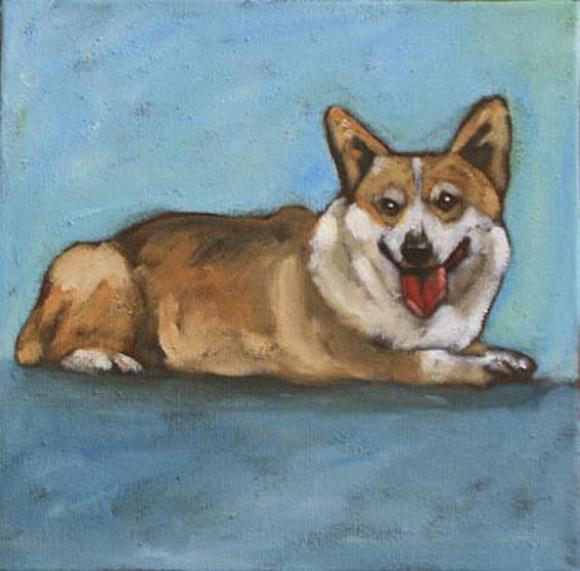

Doch welche Hunde wurden in Stein verewigt? Garutti hat eine Vorgehensweise ausgewählt, die möglichst viele in das Projekt einband. Er hat mit Kindern und LehrerInnen einer Volksschule zusammengearbeitet, die Hunde aus dem Ort ausgewählt, beschrieben und gezeichnet haben. Daraufhin waren bereits die Familien der Kinder und HundehalterInnen in das Projekt involviert, lokale Behörden folgten.

Auf jeder Bank befinden sich zwei Bildunterschriften, die als Erläuterung, Widmung und Aufforderung dienen:

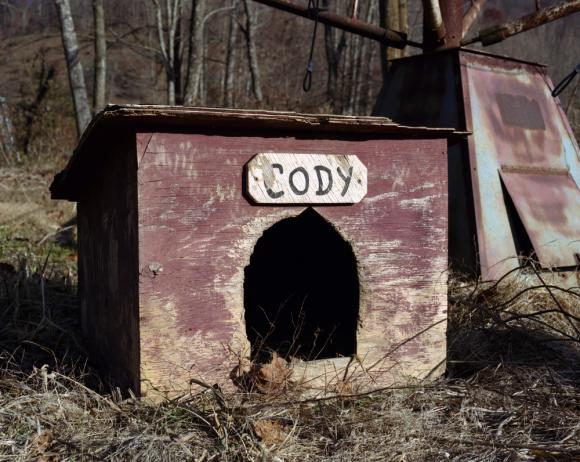

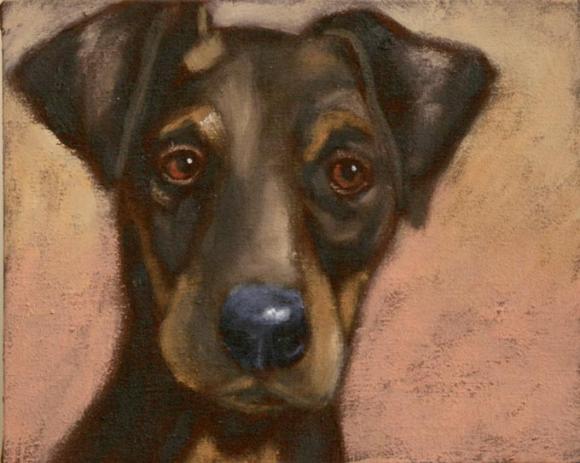

Der Hund, der hier gezeigt wird, gehört zu einer der Familien in Trivero. Dieses Werk ist ihnen gewidmet und all jenen, die sich niedersetzen und über sie sprechen.

Garutti regt einen Dialog zwischen Skulpturen, BewohnerInnen und öffentlichem Raum an, der konstituierend für das Kunstwerk ist. Die Beschriftung dient für die EinwohnerInnen als Anregung über ihre Hunde und das Projekt zu sprechen und Geschichten zu erzählen. Diese Erzählungen der Menschen sollen sich spontan ausbreiten und quasi eine neue Landschaft der Erzählungen generieren, genau wie die andere Landschaft, die Hunde im Kopf haben. Daher sieht der Künstler das Projekt als Mechanismus, der fähig ist, unerwartete Beziehungen zwischen der Gesellschaft der Menschen und der der Tiere herzustellen, und darüber hinaus einen Apparat (device) zu konstruieren, der zu einer subtilen Modifikation der Landschaft von Trivero führt und der eigentlich eine mehrschichtige Erzählung über die Koexistenz von Mensch und Natur ist.

In this case the citizens and their dogs, more than ever, will have been a central part of the process, and I hope they become a vehicle of potentially infinite narrations, in space and time. (Alberto Garutti auf seiner Homepage)

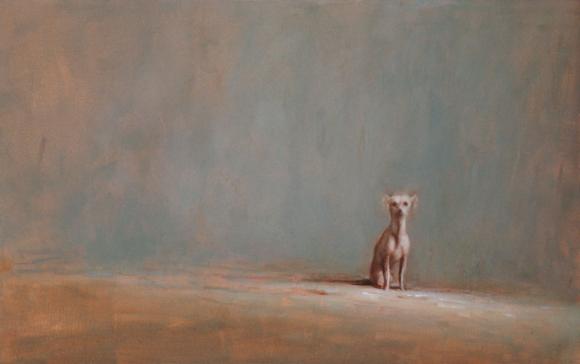

Garutti geht davon aus, dass Kunst im öffentlichen Raum auf Menschen zugehen und eine Methode der Kommunikation suchen muss, die einen Dialog eröffnet. Sein Kunstwerk spiegelt Trivero und seine BewohnerInnen wieder, die gleichzeitig die ProtagonistInnen des Werks sind. Er hat Hunde ausgewählt, um an Hand ihrer über die Familien, ihre Lebensweisen, Gewohnheiten und Haltungen zu sprechen. Der Hund spiegelt das Bild seines Besitzers und erzählt von der Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Liebe, die zwischen Hund und Mensch besteht, erzählt von einer starken Bindung und einem immerwährenden gegenseitigen Austausch.

Für viele KünstlerInnen ist der Hund vielleicht ein banales, abgegriffenes, unseriöses, da sentimentales Motiv, das sich nicht für zeitgenössische Kunst eignet. Nicht so für Garutti! Er dachte sofort an Hunde, als er gebeten wurde, in Trivero zu arbeiten. Sie sind für ihn eine wunderbare Metapher für Kunst - wie Kunstwerke nähern sie sich dem Menschen und wollen mit ihm in Kontakt treten.

Alberto Garuttis Arbeit hat viele Ebenen, ja sie ist selbst eine mehrschichtige Erzählung. Doch wie komplex das Kunstwerk (als soziale Plastik) auch ist, so einfach ist seine materielle Manifestation für die BewohnerInnen erfahrbar. Die Bänke mit den Betonhunden bilden keinen Fremdkörper, sie fügen sich ins Ortsbild ein. Nichts ästhetisch Irritierendes oder Unverständliches stört den Genuss, die Muße, den Tratsch.

Ich beneide jene, die neben der Skulptur ihres Hundes sitzen können. Und auch noch dort in Ruhe und Erinnerung sitzen können, wenn das Tier längst gestorben ist. Trivero: Ein Sehnsuchtsort vermutlich für jede, die Hunde liebt!

Alberto Garutti (*1948 in Galbiate, Italien) lebt und arbeitet in Mailand. Seit 1989 unterrichtet er Malerei an der Accademia di Brera und seit 2002 an der IUAV in Venedig. Er nahm an den Biennalen in Venedig (1990), Havanna (2000) und Istanbul (2001) teil. Da Garuttis Werk ganz im Zeichen eines offenen Dialogs zwischen zeitgenössischer Kunst, Betrachter und öffentlichem Raum steht, wird er häufig von Kommunen und Museen zur Verwirklichung seiner Konzepte eingeladen.

Auf Garuttis Homepage finden sich auch sehr sehenswete Fotos der Familien und ihrer Hunde und weitere Fotos der Betonbänke mit Hundeskulpturen. Ebenfalls in italienischer und deutscher Sprache eine Beschreibung des Projektes und ein Werkportfolio als pdf. Es ist auch auf der Homepage der Fondazione Zegna durch Fotos und ein Video gut dokumentiert. Zur permanenten Installation erschien auch ein Katalog.

Alle Fotos der Installation stammen von der Homepage der Fondazione Zegna.