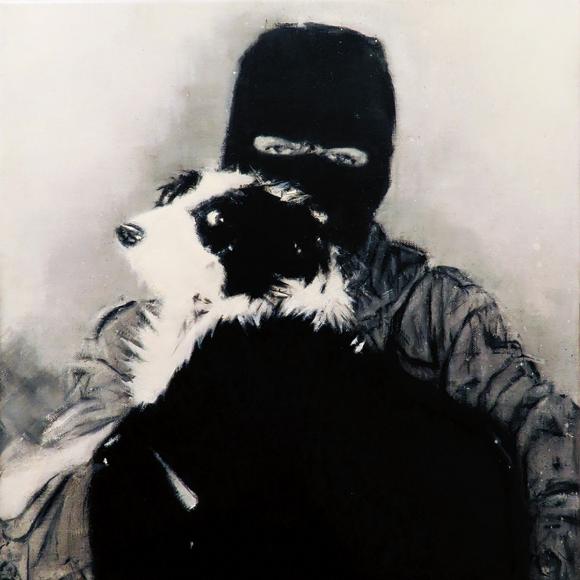

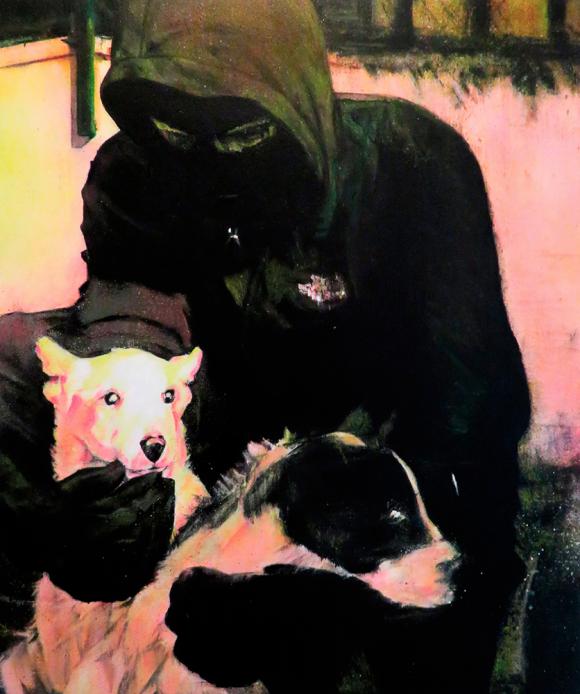

Heute möchte ich Ihnen eine alte entzückende Serie von Maija Astikainen zeigen, die zwischen 2010 und 2016 in Finnland, Großbritannien und Spanien entstanden ist. Die Serie trägt den Titel One-Dog-Policy, also Ein-Hund-Politik, und schon im Titel gibt es Assoziationen zu China, wo neben der Ein-Kind-Politik auch eine Ein-Hund-Politik durchgesetzt wird.

Hunde sind heute Familienmitglieder und werden oft als pelzige Babys vermenschlicht. Sie repräsentieren sowohl die wilde Natur in unseren Häusern als auch Geschöpfe, die uns ähnlich sind. Sie sind wie wir, aber dennoch anders.

Die Hundeporträts können auf mehrere Arten gelesen werden: Da Maija Astikainen die Hunde meist in ihren Häusern, ohne Menschen, fotografiert, erscheinen sie mit ihren menschlichen Posen wie die Besitzer des Hauses. Andererseits fangen die Porträts in ihrer absichtlichen Isolierung die Aspekte der Einsamkeit ein, die ein "Einzelhund" mit sich bringen kann.

Die Fotografin interessiert sich dafür, wie die Pose, das Gesicht und der Blick des Hundes Assoziationen zu menschlichen Eigenschaften und Gedanken wecken können. Hunde sind meist sehr lebhaft, und manchmal braucht sie viel Zeit und natürlich viele Leckerlis, um die gewünschte Pose oder den gewünschten Blick zu erreichen.

A dog is looking at the camera, but it is not posing. It is not acting the same in front of the lens than a human. It is not awkwardly conscious of himself, it doesn’t want to look good in the photo. The situation of taking a photograph changes. When we are looking at the images of dogs, can we see a person, a soul, or a reflection of our own attitudes? (zit. Maija Astikainen hier)

Ein Hund schaut in die Kamera, aber er posiert nicht. Er verhält sich vor der Linse nicht so wie ein Mensch. Er ist sich seiner selbst nicht unbeholfen bewusst, er will auf dem Foto nicht gut aussehen. Die Situation des Fotografierens ändert sich. Wenn wir die Bilder von Hunden betrachten, sehen wir dann eine Person, eine Seele oder ein Spiegelbild unserer eigenen Einstellungen? (übersetzt mit DeepL)

In ihrer Serie fotografiert Maija Astikainen Hunde in den Rollen, die wir ihnen zuweisen. Die Fotos spielen mit dem Anthropomorphismus, der Angewohnheit, Tieren menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Illusion der Ähnlichkeit führt zu Fehlinterpretationen. Ihre Gesten sind leicht falsch zu interpretieren. Hunde scheinen zu lachen, wenn etwas Gutes passiert oder sehen vermeintlich schuldbewusst deprimiert oder schamvoll aus, wenn sie etwas falsch gemacht haben.

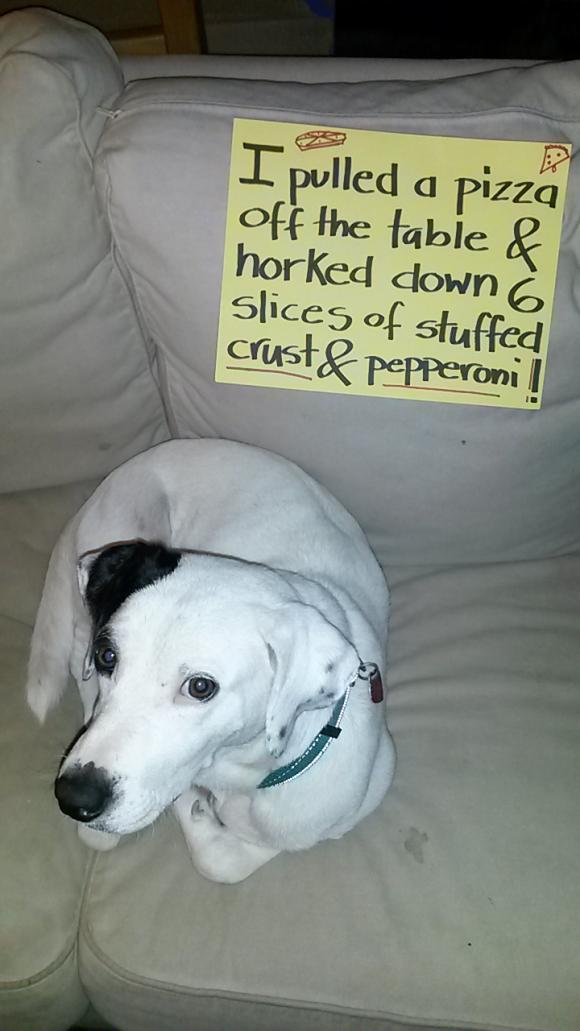

Einschub: Ich will diesen Blogbeitrag nützen, um auf Fotos von Hunden einzugehen, die seit 2012 das Internet nahezu überschwemmt haben: Hunde, die sich "schämen" und "schuldbewusst" in die Kamera schauen.

Auf einer Webseite namens Dog Shaming (nicht mehr online), auf Tumblr und auf FB veröffentlichen HundehalterInnen Fotos von ihren Hunden, die sich vermeintlich für Regelverstöße schämen. Die Untat wurde auf Zettel geschrieben, die dem Hund umgehängt oder neben ihm abgelegt wurden. Die Hunde wurden aber lediglich von Ihren BesitzerInnen der Lächerlichkeit preisgegeben und gedemütigt. Schämen sollten sich die Menschen, die durch ihr Fehlverhalten unerwünschtes Verhalten bei den Hunden auslösen.

Am Internet - Pranger:

Nochmals: Auch wenn ein Tier wie ein Mensch posiert, können wir nicht wissen, was es denkt oder fühlt, und wir dürfen ihm nicht unsere eigenen Interpretationen zuweisen.

Doch zurück zu Maija Astikainen. Sie ist eine finnische Fotografin, die weltweit arbeitet, sowohl Menschen als auch Tiere (und beides zusammen) porträtiert und Reise- und Lifestyle-Themen fotografiert. Neben Auftragsarbeiten beschäftigt sie sich auch mit persönlichen Projekten, die sich mit der Beziehung zwischen Menschen und Natur befassen. Sie hat an der Aalto University School of Arts, Design and Architecture Fotografie studiert.

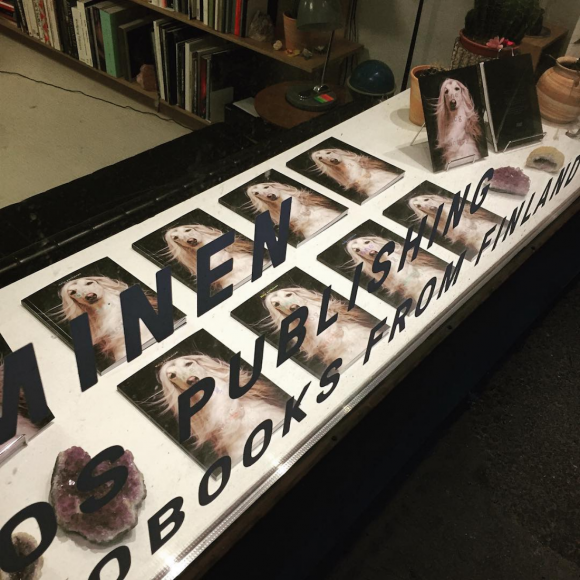

One-Dog Policy ist als Buch bei Khaos Publishing erschienen und in ausgewählten Buchhandlungen in Helsinki erhältlich.

Weitere Arbeiten mit Hundebezug finden Sie auf Majias Instagram Account und ihrer Homepage!

alle Fotos der Serie One-Dog-Policy © Maija Astikainen