Wenn Sie meinen Blog regelmäßig lesen, wird es sicher Einträge geben, die Ihnen besser gefallen als andere. Das geht auch mir so! Obwohl ich mich natürlich um gleichbleibende Qualität bemühe, gelingen manche Posts besser und habe ich zu manchen vorgestellten Werken eine innigere Beziehung als zu anderen. Die Idee meines Blogs ist es ja, hunde- und kunstaffine Inhalte, die ich finde, weiterzugeben. Das müssen nicht zwangsläufig Kunstwerke und KünstlerInnen sein, die mir gefallen.

Da ich auch um Regelmäßigkeit bemüht bin, aber nicht immer gleich viel Zeit für den Blog aufbringen kann, greife ich manchmal zu einem Künstler oder einer Künstlerin, von dem oder der ich annehme, der Beitrag sei schnell verfasst und bedarf nicht besonderer Hingabe. Nachdem ein vermeintlicher Lieblingseintrag - Steve McQueen - so banal endete, wollte ich mich dem quasi offensichtlich Banalen stellen: dem Werk von Robert Bradford. Gleich vorweggenommen: Es erwies sich als vielschichtiger, als gedacht.

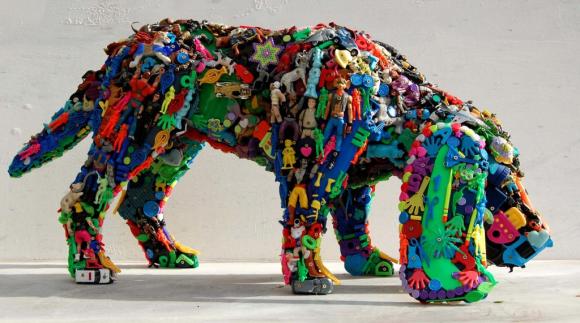

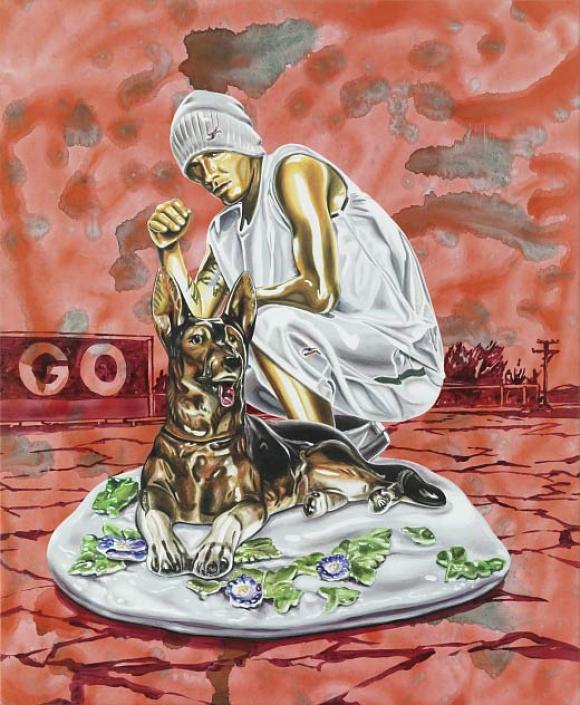

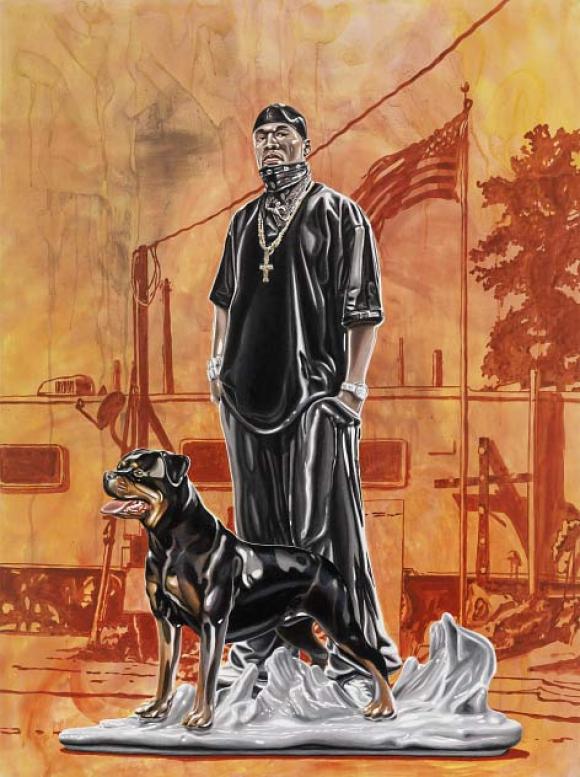

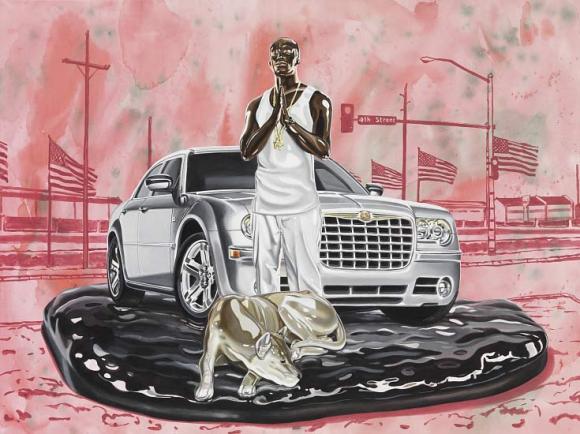

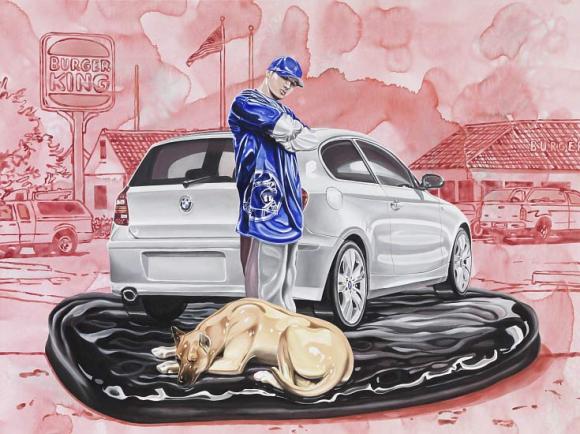

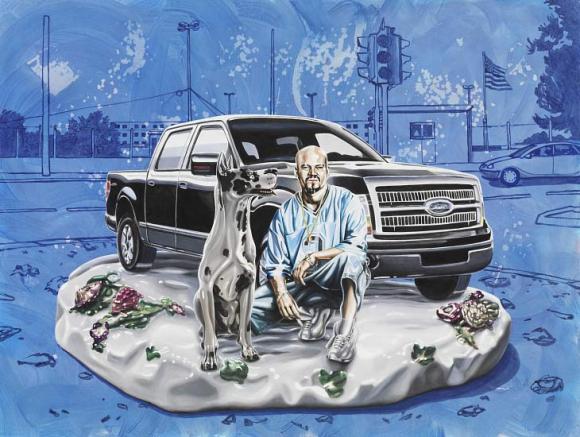

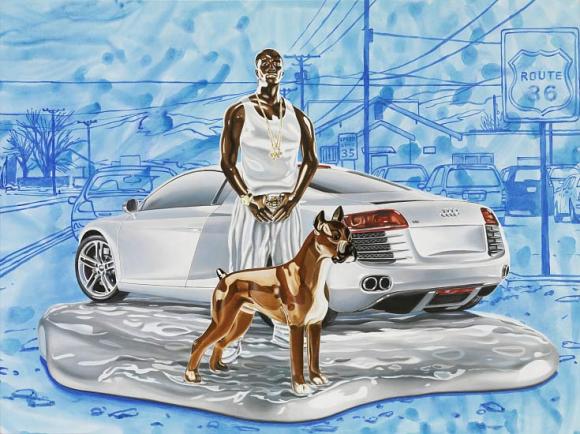

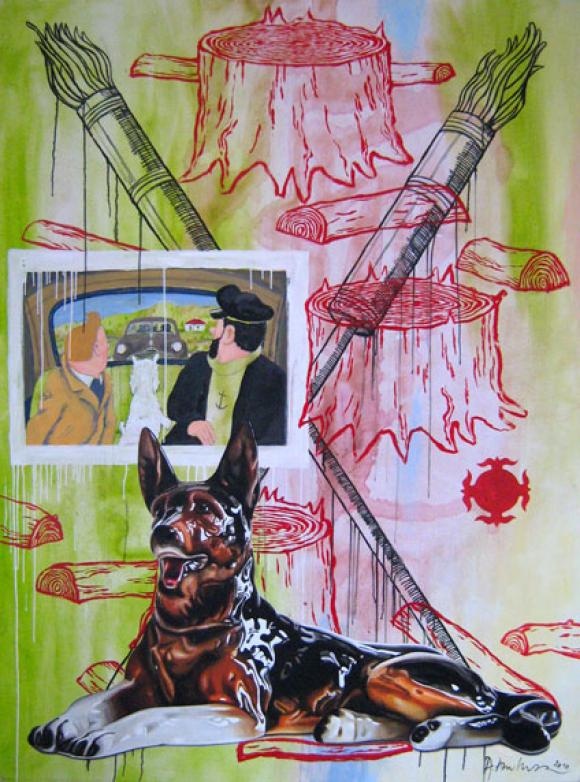

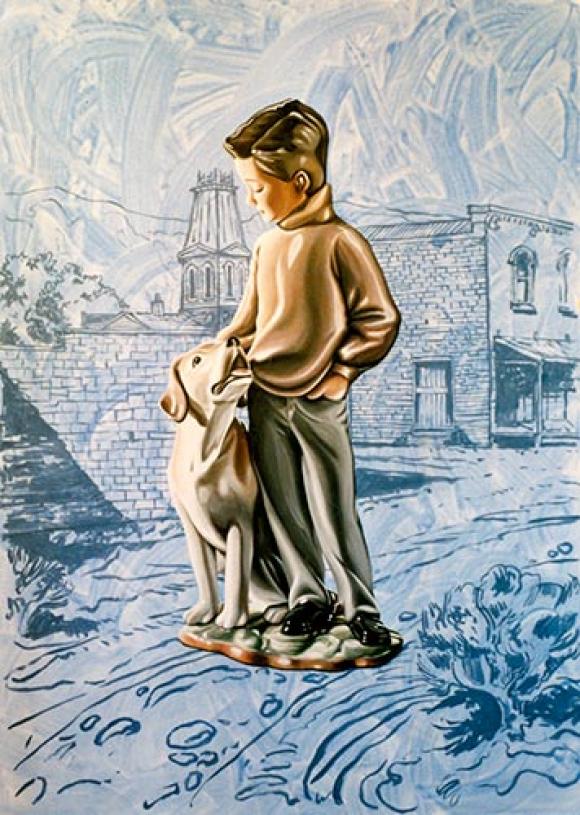

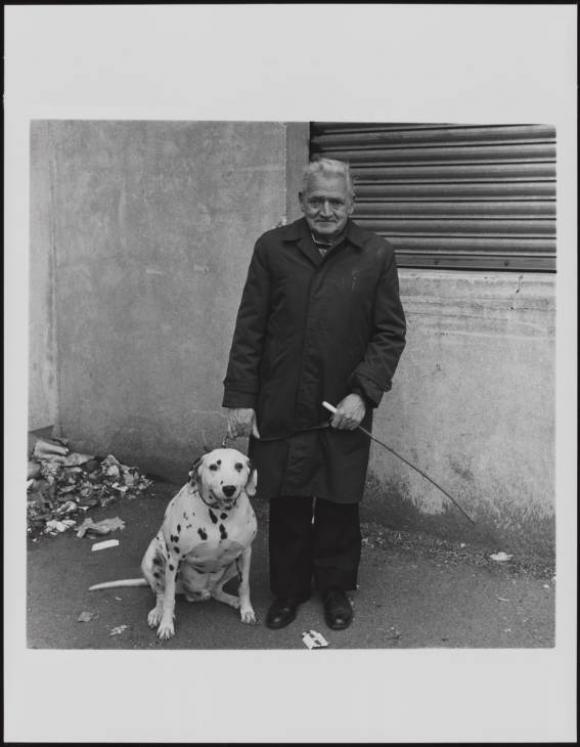

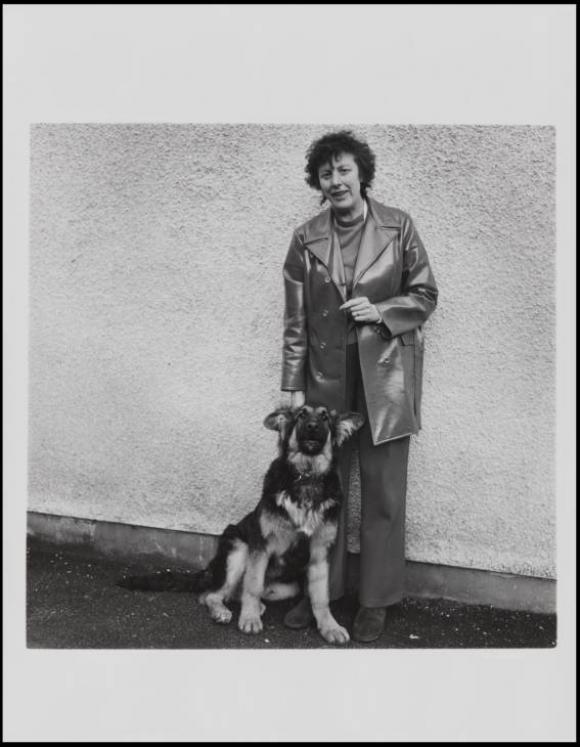

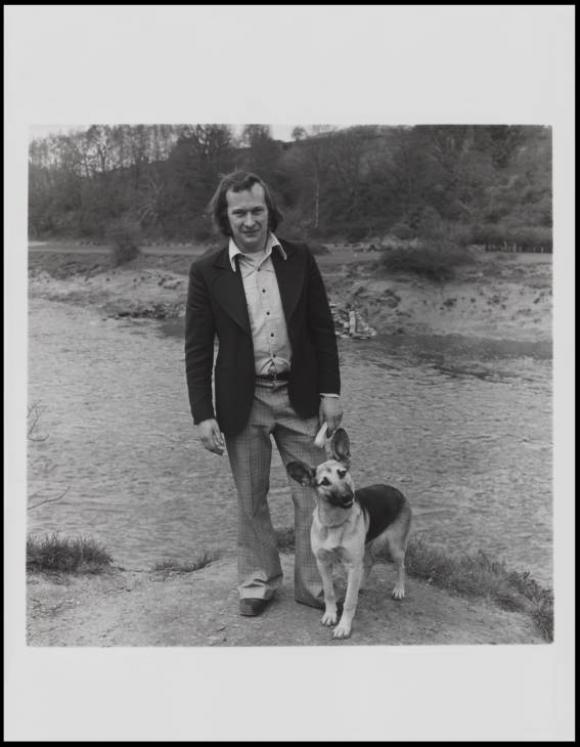

Der britische Künstler Robert Bradford setzt seit etwa 2004 aus vielen Einzelteilen neue Skulpturen zusammen. Diese Einzelteile sind vor allem ausrangierte Plastikspielzeuge seiner Kinder, aber auch Stofftiere, Bürsten, Wäscheklammern. Er begann mit dem Aufbau kleiner Hunde, dann wurden seine Figuren immer größer, bis hin zu lebensgroßen Soldaten aus "Kriegsspielzeug" (wird das Wort heute noch verwendet?)

Bradford wollte aus ungeeignetem Material "Lebewesen" kreieren (Menschen und Tiere) und er brauchte lange, um einerseits ein Verfahren zu entwickeln, das die Einzelteile zusammenhielt und das sie andererseits als neues Ding funktionieren ließ. Nach vielen Experimenten fand er schließlich eine Technik die Plastikspielzeuge anzubohren und mit einem Holzskelett zu verbinden.

Der ausgebildete Filmemacher, der eine Zeitlang auch als Psychotherapeut gearbeitet hatte, hielt die traditionellen Materialien wie Stein und Bronze für nichtssagend und langweilig. Er wollte immer Materialien verwenden, die verformbarer sind (er beschäftigte sich mit Feuerskulpturen - großen Holzskulpturen, die er anzündete) und eine Geschichte erzählen. Bradford findet, dass seine Skulpturen schon alleine dadurch Tiefe und Bedeutung bekommen, dass ihr Ausgangsmaterial Bedeutung für die spielenden Kinder, den besitzenden Menschen hatte. Außerdem bekommt das verwendet Spielzeug ein neues "Leben" geschenkt.

Das Ausgangsmaterial ist noch in einer anderen Hinsicht bedeutsam für ihn: Er erkennt in den kleinen Plastikfiguren anonyme Skulpturen der Industriedesigner, er stiehlt einerseits deren gestalterischen Leistungen, verleiht ihnen aber auch durch seine Verwendung Anerkennung.

Seine Skulpturen repräsentieren auch die Kulturgeschichte des Spielzeugs, das Alter seiner Skulpturen kann man sozusagen anhand der Herstellungsdaten der verendeten Einzelteile bestimmen.

In einem Interview erläutert er auch, wieso er aus den Teilen so häufig Tiere erschafft. Redford habe Interesse an Tieren und fühle sich in sie hinein.

Animals do have as much right to live here as we do. When you live deep in the country which I have done, you realise much more that we are just sharing the environment with all sorts of things, many of which are not all that popular with us. There is speciesism like there is racism.

Ungeachtet desen, ob das in seinen Werken zum Ausdruck kommt, ist diese Haltung doch bemerkenswert. Nur wenige KünstlerInnen kritisieren den Speziesismus, die Diskreminierung anderer Spezies/der Tiere auf Grund von Überlegenheitsdenken des Menschen.

Bradfords Werk wird häufig im Sinne einer Nachhaltigkeit, eines Recyclings und einer Konsumverweigerung betrachtet. Obgleich er sich gegen sinnlose Produktion und Konsumation richtet, sieht er sich selbst nicht als Öko-Krieger.

Er stellt seine Skulpturen international aus, seine Werke werden von amerikanischen und britischen SammlerInnen gekauft. Eine einheitliche Einschätzung fehlt dennoch, die Bewertung seines Werks reicht von schön, über merkwürdig und exzentrisch bis hin zu (künslerischem) Müll.

Vielleicht haben Sie Lust das interessante Interview mit Bradford zu lesen. Entscheiden Sie dann selbst, ob er seine Arbeit mit Bedeutung überfrachtet oder ob sie an Vielschichtigkeit gewinnt.

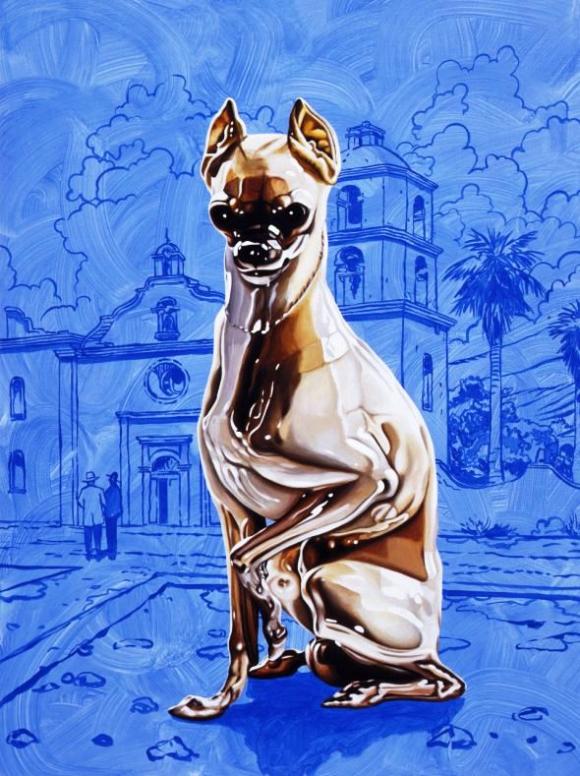

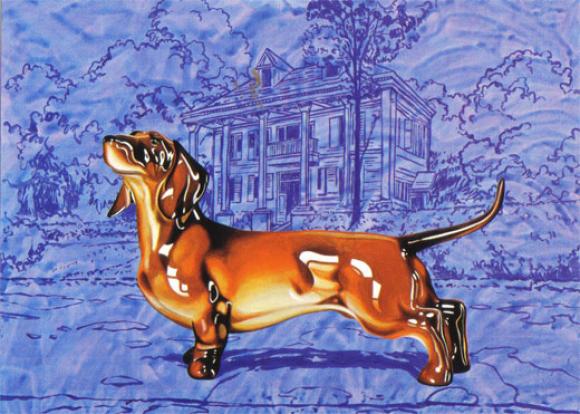

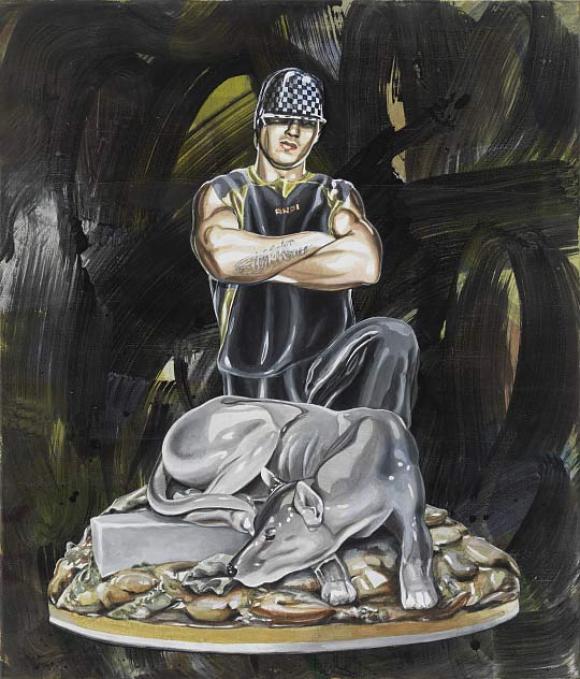

alle Bilder © Robert Bradford