Sein Interesse an der Abkehr der Menschheit von der Natur begleitet den neuseeländischen Künstler Hayden Fowler seit seiner Kindheit. Der Wunsch, die Auswirkungen dieser Entfremdung zu erforschen, hat ihn für sein Studium und seine künstlerische Praxis motiviert. Hayden Fowler begann sein Studium der Biologie, Ökologie und Verhaltensforschung in seiner neuseeländischen Heimat, bevor er nach Sydney zur University of New South Wales Art & Design ging. In den folgenden sechs Jahren absolvierte er ein Studium der bildenden Kunst und begann, sich in der Kunstszene von Sydney zu etablieren. Er nutzt dabei seinen wissenschaftlichen Hintergrund für die Entwicklung seiner künstlerischen Projekte.

2018 absolvierte Hayden Fowler einen einjährigen Aufenthalt im Künstlerhaus Bethanien in Berlin, das sich der Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst widmet.

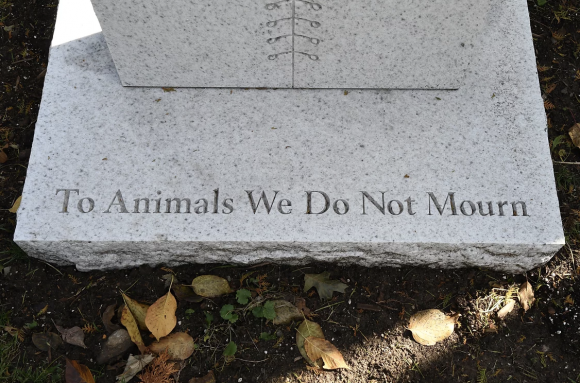

In seinen komplexen Installationen greift Fowler Ideen aus Biologie, Verhaltens- und Zukunftsforschung auf und schafft Versuchsanordnungen, die von Verlust, Hoffnung und der komplizierten, immer neu zu hinterfragenden Beziehung zwischen Mensch und Natur erzählen. Besonders geht er der Frage nach den kulturellen, spirituellen emotionalen und psychischen Auswirkungen des Artensterbens nach und erforscht, wie Umweltzerstörung ein Ausdruck des Verlusts unserer Beziehung zur Natur ist. Er setzt die Zerstörung der Umwelt mit der Degradierung der Kultur und der Denaturierung der Menschheit in Beziehung. Seine Arbeit und Forschung thematisiert die historischen Einflüsse, die dazu geführt haben ebenso, wie sie einen fiktiven Ausblick auf die Zukunft wagt.

Seine Praxis konzentriert sich auf die Schaffung detaillierter Sets und Dioramen, die Szenen von unberührten futuristischen Innenräumen bis hin zu postapokalyptischen Landschaften darstellen. In diesen aufwändigen Sets choreografiert er menschliche und tierische Subjekte. Methodisch verknüpft er innerhalb dieser fiktiven Räume verschiedene Medien, von Fotografie über Video bis hin zu Performance und Skulptur.

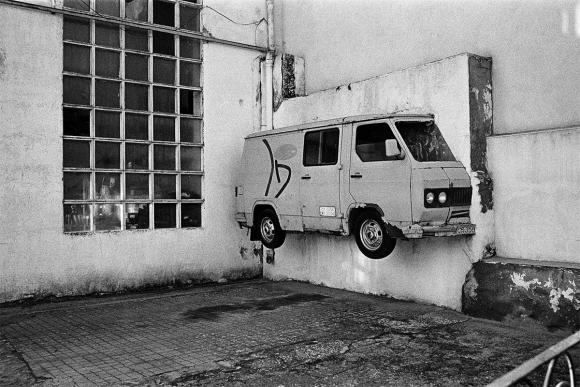

Zurzeit ist er mit einer Arbeit bei der Ausstellung "Ruhr Ding: Klima" vertreten. Ziel ist es, den durch theoretische, wissenschaftliche und journalistische Debatten geprägten Klimadiskurs, um künstlerische Sichtweisen zu ergänzen und zu erweitern. Auf dem Gelände der stillgelegten Zeche General Blumenthal in Recklinghausen legt Fowler eine künstliche Landschaft an. In einer geodätischen Kuppel - einem Gewölbe aus einer Vielzahl aneinandergefügter Dreiecke - sollen Pflanzenarten, die in der durch Schwerindustrie gezeichneten Region bereits ausgestorben sind, zu neuem Leben erwachen.

National und international bekannt wurde Hayden 2007 mit der Arbeit "Call of the Wild" bei der er sich ein Paar ausgestorbener Huia-Vögel über die gesamte Fläche seines Rückens tätowieren ließ. Bereits bei dieser Arbeit verschmolz seine Sorge über das zunehmende Aussterben von Pflanzen und Tieren mit seinem Bewusstsein für die Kraft der Performance-Kunst.

"Together Again" (2017) ist eine Virtual-Reality-Landschaftsinstallation und Live-Performance, die erstmals bei Performance Contemporary im Rahmen von Sydney Contemporary 2017, Carriageworks, Sydney, gezeigt wurde.

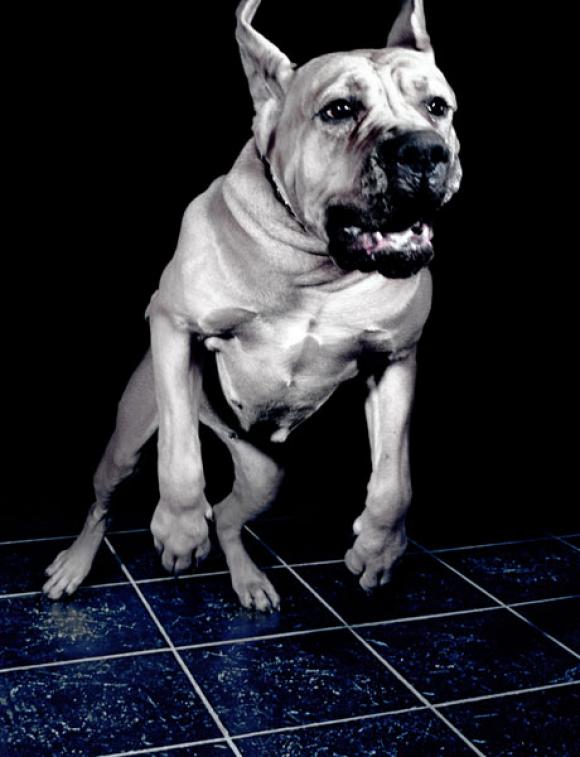

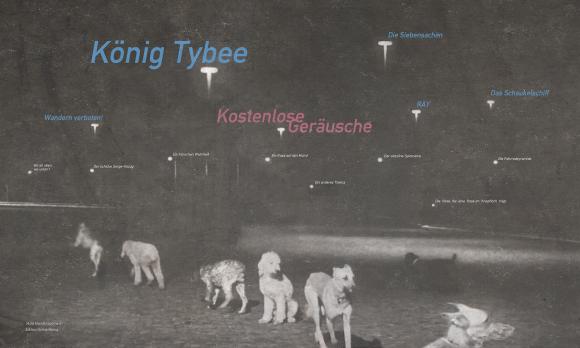

Die Beziehung zwischen Fowler und einem australischen Dingo wird nicht in seinem natürlichen Habitat, sondern im Kunstkontext gezeigt und erforscht.

Der Dingo (Canis lupus dingo) ist ein Haushund, der schon vor Jahrtausenden verwilderte und heute in vielen Teilen seines Verbreitungsgebietes, vor allem in Australien, vom Menschen völlig unabhängig lebt. Er ist eine einzigartige Spezies mit einer bedeutenden Geschichte und einem bedeutenden Platz innerhalb des australischen Imaginären.

Der Dingo und der Künstler besetzen während der vierstündigen Performance gemeinsam einen großen Käfig. Eine Virtual-Reality-Brille lässt Fowler in eine idyllische australische Landschaft eintauchen, während die Bewegungen des Dingos, der mit einem VR-Tracker ausgestattet ist, in die VR-Installation übertragen werden. So können Tier und Mensch in dieser digitalen Neuinterpretation der "Wildnis" "koexistieren".

Der Titel "Together Again“ täuscht über die Trennung zwischen der virtuellen Welt (eine generisch schöne australische Outback-Landschaft) und der physischen Realität des Raums der Ausstellung und der Performance hinweg. Während der Dingo, der einen VR-Tracker trägt, und der Mensch, der eine VR-Brille trägt, den Käfig physisch durchstreifen, werden ihre Bewegungen direkt in der virtuellen Welt abgebildet.

The project has developed out of my ongoing concern with the accelerating process of extinction and the relationship between environmental loss and the depletion of human culture and qualitative experience. In particular, the project explores desires for reunion with nature, in the face of the looming impossibilities of this in a near-future world. Research in the development of the project explores indigenous world views, animism, biophilia and the ‘indigenous mind’ (a trait argued to be innate to all humans, instinctively desiring a communal relationship with the rest of nature) as counters to dominant Western thinking.(Hayden Fowler, 2017)

"Das Projekt hat sich aus meiner anhaltenden Beschäftigung mit dem sich beschleunigenden Prozess des Aussterbens und der Beziehung zwischen dem Verlust der Umwelt und der Verarmung der menschlichen Kultur und qualitativen Erfahrung entwickelt. Insbesondere erforscht das Projekt die Sehnsucht nach einer Wiedervereinigung mit der Natur angesichts der sich abzeichnenden Unmöglichkeit einer solchen in einer Welt der nahen Zukunft. Die Forschung während der Entwicklung des Projekts erkundet indigene Weltanschauungen, Animismus, Biophilie und den 'indigenen Geist' (eine Eigenschaft, von der behauptet wird, dass sie allen Menschen angeboren ist, die instinktiv eine gemeinschaftliche Beziehung mit dem Rest der Natur anstreben) als Gegenpol zum dominanten westlichen Denken." (Hayden Fowler, 2017)

(Die Biophilie ist nach Erich Fromm die leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen. Edward O. Wilson definiert die Biophilie als "the innate tendency to focus on life and lifelike processes" (vgl. Wikipedia). Seine Idee wird auch zum Ausgangspunkt umweltethischer Überlegungen wie der Conservation Ethic, nach der das Leben und die Artenvielfalt bewahrt und geschützt werden sollte. Ich nehme an, dass sich Hayden Fowler darauf bezieht.

Über seine Motivation zu "Together Again" sagt der Künstler, dass sich die Welt mit einem drohenden Tod des Alten konfrontiert sehe, sowohl in der menschlichen Kultur als auch in der Umwelt, wo die verzögerten Effekte der Moderne und die Beschleunigung der technologischen Industrialisierung zum Tragen kämen. Wir befänden uns an einem kritischen Kipppunkt der Auslöschung und des Verlustes unserer uralten Beziehungen und unserer physischen Erfahrung der Natur und insbesondere der Wildnis.

Fowlers Projekt wurde im März 2018 in der Zeitschrift Artlink vorgestellt. Im Editorial der Ausgabe stellt die Chefredakteurin Eve Sullivan einen Zusammenhang der Arbeit zu Barbara Creeds „Stray: Human-Animal Ethics in the Anthropocene“ her. Creed, die für ihren Beitrag zur Filmwissenschaft und zum feministischen Denken im Allgemeinen bekannt ist, hat in den letzten Jahren hat ihre Aufmerksamkeit auf das Leben nicht-menschlicher Tiere gerichtet und auf die vielfältigen Möglichkeiten, wie Menschen mit ihren nicht-menschlichen Verwandten umgehen, sie unterdrücken und von ihnen lernen können. Sie fordert gegenseitigen Respekt und Empathie, die darauf basieren, mit und nicht nur auf Tiere zu schauen.

In diesem Sinn kann man Fowlers Arbeit als künstlerische Übersetzung ihrer "Streuner-Ethik" - die Co-Abhängigkeit zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Tieren in Zeiten der Bedrohung und Verlassenheit - bezeichnen.

Wahrscheinlich ist Ihnen auch sofort Joseph Beuys und der Kojote eingefallen. Da heuer Beuys 100. Geburtstag wäre, ist sein Werk auch in vielen Ausstellungen gegenwärtig. Auch Susan Ballard geht bei ihrer Beschreibung von Fowlers Performence kurz auf Beuys ein. Ich folge den Ausführungen ihres Aufsatzes "Heading for trouble: Non-human futures in recent art".

Inmitten des Lärms und des Verkehrs einer Kunstmesse gibt es in diesem abgeschlossenen Raum bei Sydney Contemporary eine einzige, weich gepolsterte Plattform, auf der sich Mensch und Dingo gemeinsam aufhalten. Trotz und vielleicht gerade wegen der räumlichen Beschränkungen stehen der Künstler und das Tier eindeutig in einer Beziehung der Intimität. Joseph Beuys' kämpferisches Einsperren von Mensch und Kojote in einem Galerieraum für die Aktion "I Like America and America Likes Me" (1974) wird hier durch eine Beziehung des scheinbaren gegenseitigen Nutzens ersetzt, die durch sanfte Berührung und langsame Bewegung definiert ist. Der Käfig erscheint trostlos, aber die virtuelle Welt ist erfüllt von Farbe, Licht und der scheinbaren Pracht der Natur, die durch Dingoaugen imaginiert wird. Doch auch die Grenzen dieser Welt sind offensichtlich; nachdem immer wieder dieselben drei Kakadus vorbeifliegen, flacht das visionäre Erlebnis ab. Fowler befindet sich innerhalb dieses Endspiels der Natur, die durch die flachen Ebenen der Wiederholung als ausgedünnte, künstlich destillierte Erfahrung abgebildet wird. Der reduzierten Erfahrung wird der restaurative Trost der Mensch-Dingo-Beziehung mit artübergreifender Kommunikation entgegengesetzt, der den Weg nach vorne weist.

Diese Arbeit wurde im Garage Museum in Moskau mit einer russischen Landschaft und einem europäischen Wolf wiederholt. Die Zuschauer konnten das VR-Erlebnis über einen Monitor verfolgen, der Fowlers Live-Ansicht übertrug.

Auch mit "Captive born" (2020) zeigt der Künstler eine poetische, ritualbasierte Performance, die die Zukunft neu imaginiert und modelliert und versucht historische und systemische Machtstrukturen aufzudecken und aufzubrechen. Bereits der Titel zeigt die Herrschaft des Menschen über das Tier, in Gefangenschaft geboren und zumeist gestorben.

Ein australischer Dingo - als Exponent einer immer noch erinnerten Wildnis - ist in einem antiquierten Zoo-Gehege eingesperrt. Das Gehege verweist auf die jüngere Geschichte menschlicher Herrschaft und Expansion, symbolisiert durch botanische und zoologische Sammlungen, die verblasste Überbleibsel der Aufklärung sind. Isoliert in seinem konkreten Lebensraum, kommuniziert der Blick des Tieres einen Widerstand gegen die Unterwerfung.

Hayden Fowler (*1973 in Te Awamutu/ Neuseeland) lebt in Berlin und Sydney.