Der amerikanische Künstler Nathan Oliveira wurde mit Darstellungen von isolierten Figuren bekannt, er malte aber auch Tiere, Masken, Fetischobjekte und die Geschichte einer erfundenen Kultur mit schamanischen Zügen. Seine Themen und sein Stil variierten enorm, da er ästhetisch unabhängig war, obwohl er sich in seiner Malerei vom abstrakten (Willem de Kooning) und europäischen (Beckmann) Expressionismus sowie von Alberto Giacometti und Francis Bacon beeinflussen ließ.

Er sah sich nicht als Avantgardist, sondern der Garde, die nachher kommt - assimiliert, konsolidiert, verfeinert - zugehörig.

I'm not part of the avant-garde. I'm part of the garde that comes afterward, assimilates, consolidates, refines. (zit.n. Stanford magazine, 2002)

Nach dem Zweiten Weltkrieg überholte New York Paris als Zentrum der Moderne und der amerikanische abstrakte Expressionismus setzte sich in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren von New York bis San Francisco durch. Jackson Pollock eliminierte mit seinem "Action Painting" den Körper und die Gegenständlichkeit vollends aus seiner Kunst. Jeder, der diesen spontanen, gestischen und stark improvisierenden Stil nicht übernahm, galt als akademisch und traditionell.

Zur gleichen Zeit entdeckte Oliveira die Kunst von Max Beckmann, Oskar Kokoschka und Edvard Munch, die im De Young Museum in San Francisco ausgestellt wurden. Alle drei Künstler waren Expressionisten, die sich auf die erzählerischen Möglichkeiten der figurativen Kunst verließen, und eine starke Gegenströmung zur Abstraktion des Action Painting bildeten.

Max Beckmann unterrichtete 1950 in San Francisco eine Sommer-Malklasse, an der Oliveira teilnahm. Die Kraft, die von Beckmanns Malerei ausging, beeinflusste ihn wesentlich und überzeugte ihn davon, dass Malerei eine Geschichte erzählen muss. Trotzdem übte die Abstraktion weiterhin ihren Sog auf Oliveira aus.

Als er 1951 seinen Abschluss an der Kunstschule machte, war er also bereits mit beiden mächtigen künstlerischen Traditionen konfrontiert worden, die er in sein Werk integrierte: Figuration und Abstraktion.

Er vereinte den körperlosen abstrakten Expressionismus und die Figuration des europäischen Expressionismus in psychologisch aufgeladenen Gemälden, die menschliche Isolation und Entfremdung erforschten.

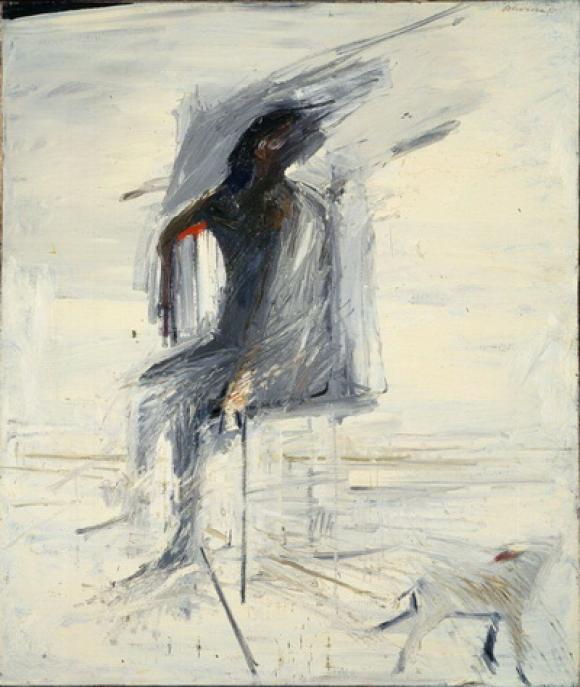

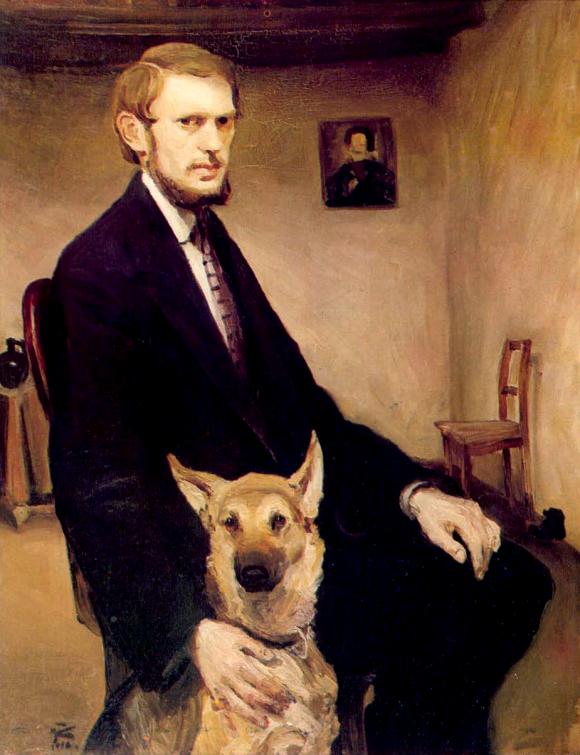

In seinem "Sitzender Mann mit Hund" von 1957 (oben) erkennen wir eine rätselhafte flache Figur aus einer schwarzen Masse, die durch graue Pinselstriche entweder verdeckt wird oder sich bereits in Auflösung befindet. Ihre Präsenz ist schwach. Der Hund ist schon fast ganz verschwunden. Oliveiras nervöse Menschenbilder sind aus dicken Schichten abgewetzter und zerkratzter Farbe aufgebaut. Spricht die spontane suchende Qualität, die sich auf den Leinwänden abbildet, dafür, dass der Künstler die Figur im Prozess des Malens findet? Holt Oliveira die Figur aus der Farbe hervor oder lässt er sie in ihr verschwinden? Anwesenheit und Abwesenheit menschlicher und tierlicher Existenz werden als Thema verhandelt.

Als Oliveiras Werk 1959 in der Ausstellung "New Images of Man" im New Yorker Museum of Modern Art nationale Aufmerksamkeit erregte, war die Welt noch mit den Schrecken beschäftigt, die der Holocaust in Europa und der Einsatz von Atomwaffen in Japan real über den menschlichen Körper gebracht hatten. In dieser Ausstellung wurden Oliveiras Gemälde neben denen führender Europäer wie Alberto Giacometti und Francis Bacon gezeigt, die Bilder der menschlichen Figur in einer gottlosen und düsteren Zukunft anzudeuten versuchten. Auch Oliveiras Figuren und Landschaften spiegeln – weitaus stärker abstrahiert - eine Affinität zu diesen düsteren Visionen europäischer oder zeitgenössischer Künstler wider, die seinen Sinn für menschliche Konflikte und existenzielle Ängste teilen.

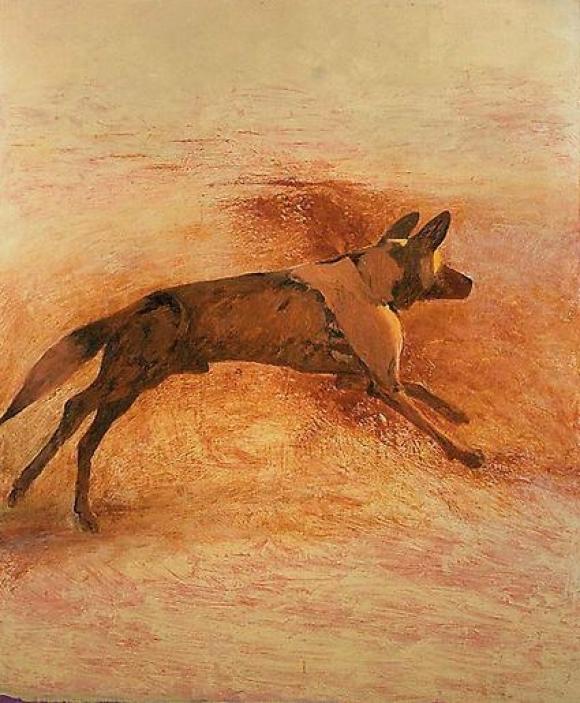

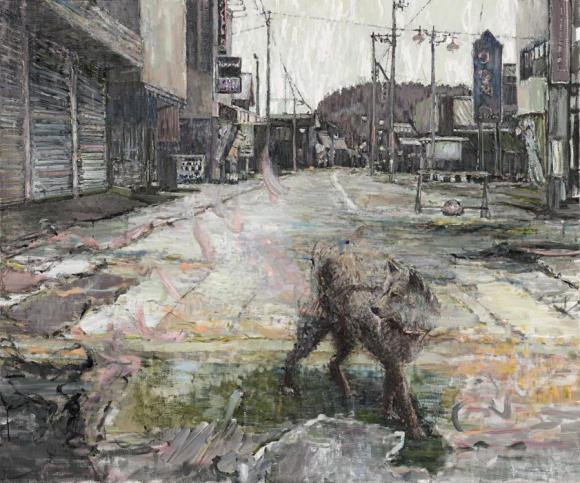

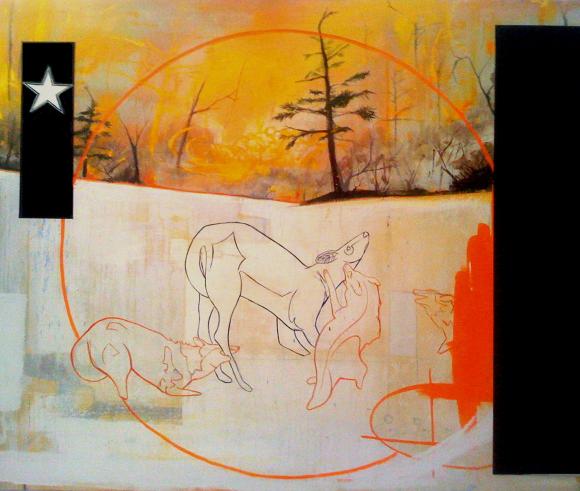

Das obere Bild trägt den Titel "Running Dog", für mich ganz klar ein liegender Hund, wenn auch der Hintergrund - die orange Farbe liegt wohl über dem Horizont - etwa anderes vorgibt.

Oliveira, dessen Eltern von Portugal nach Amerika emigriert waren, beschreibt sein Werk mit dem portugiesischen Wort "saudade", das für eine spezifisch portugiesische Form des Weltschmerzes steht.

Das Konzept der Saudade lässt sich mit "Traurigkeit" und "Sehnsucht" nur unzureichend übersetzen. Das Wort steht für das nostalgische Gefühl, etwas Geliebtes verloren zu haben, und drückt oft das Unglück und das unterdrückte Wissen aus, die Sehnsucht nach dem Verlorenen niemals stillen zu können, da es wohl nicht wiederkehren wird. (vgl. Wikipedia)

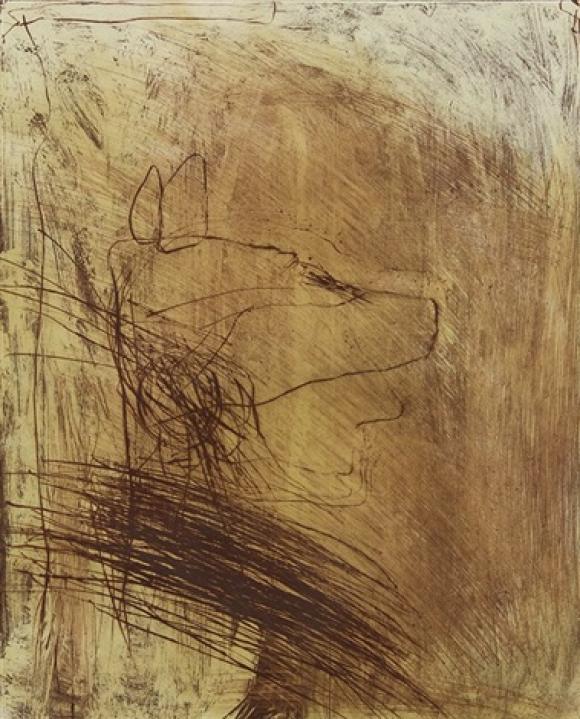

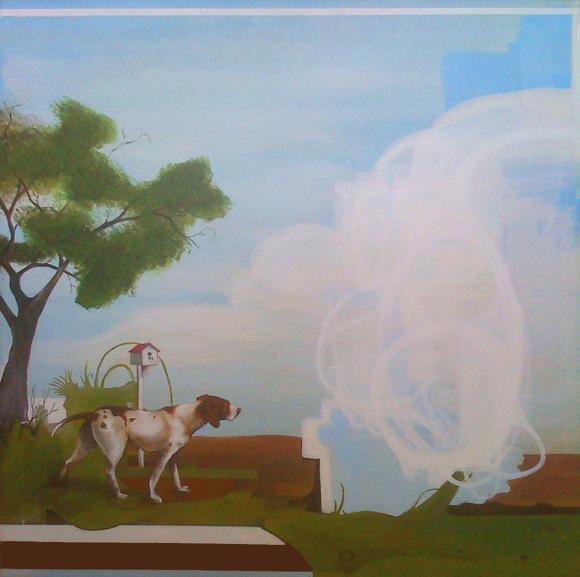

Der "Dog Man" ist ein Beispiel für Oliveiras druckgrafisches Werk, hier Kaltnadel mit Aquatinta.

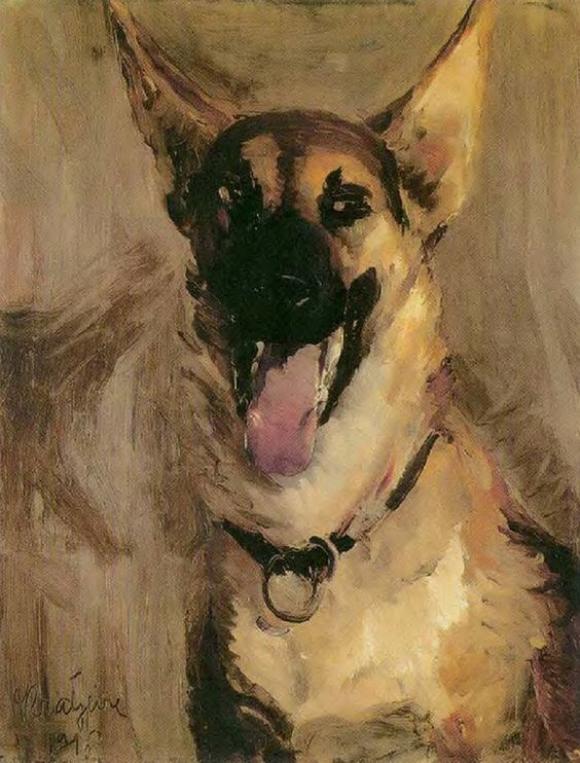

Oliveira war ein Maler, der sich mit Erdfarben, dem Dreck und Schmutz, dem Entfetten und Abschaben, dem Wischen und Pinseln wohlfühlte. Er schuf einsame Figuren, die uns mit ihren satten Ocker-, Braun- und Rottönen und ihren tief strukturierten und dennoch ausgewogenen Pinselstrichen ebenso fesseln wie mit ihrer Lebendigkeit.

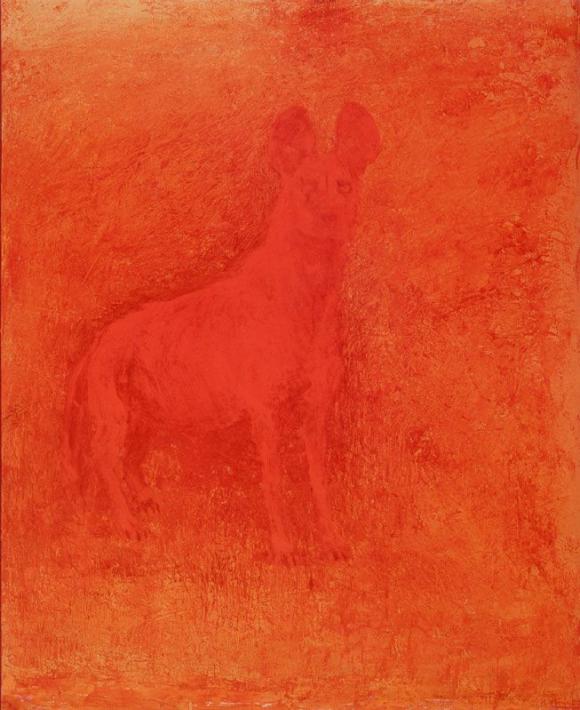

Oliveira hat die menschliche und tierische Figur zum Ausgangspunkt seines künstlerischen Prozesses gemacht, versuchte aber gleichzeitig sie in einem lebenslangen Prozess zu vergessen, zu überwinden, sich in Ideen und Bildern zur Abstraktion zu bewegen.

I always have wanted to be an abstract artist, but it had to be about something very particular. (zit.n. ebsqart)

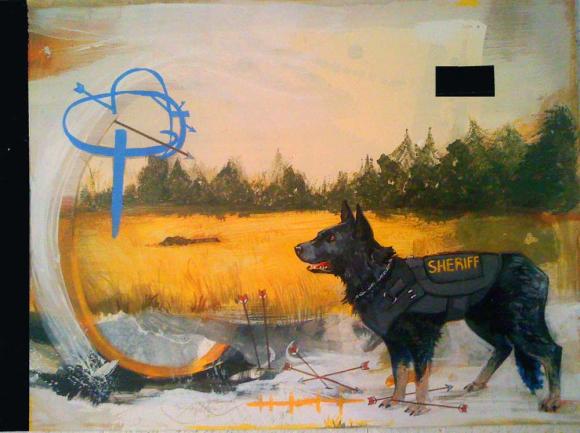

Ein intensiv feuerroter Hund löst sich in einem orangeroten Hintergrund fast auf. Er ist gesichts- und eigenschaftslos. Die Auslöschung seiner Besonderheiten wird malerisch vollzogen, wir erfahren nichts über Geschlecht oder Rasse. Das Gemälde ist ebenso sinnlich, was seine Materialität angeht (Farbauftrag und die Oberflächenbeschaffenheit), wie spirituell: der Hund scheint, nicht erdverbunden oder geerdet, mit dem Umraum zu verschmelzen.

Oliveiras solitäre Hunde (ob in Bewegung oder in Ruhe) sind so lebendig, dass wir das Gefühl bekommen, dass sie sich anmutig und sicher in ihrer privaten Sphäre weiterbewegen oder verschwinden werden, nachdem sie sich von uns abgewandt haben.

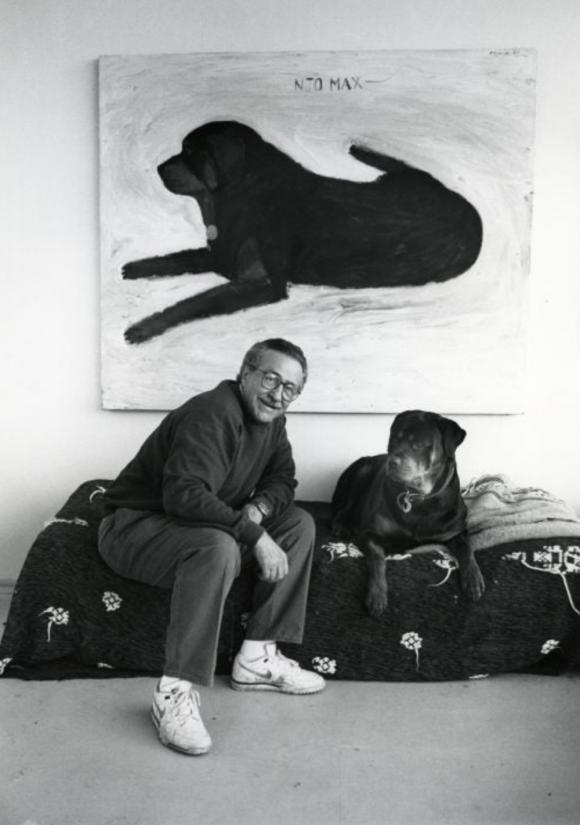

Oliveira liebte Hunde und unterstützte die Humane Society Silicon Valley, ein Tierheim in San Jose, nahe San Francisco. Dort fand 2012 auch eine Ausstellung seiner Hundebilder statt, darunter Bilder von Max, einem seiner geliebten Rottweiler und andere private, noch nie gezeigte Hundeporträts. Leider ist die Ausstellung auf der HSSV-Homepage nicht dokumentiert.

Foto von hier

Nathan Oliveira (* 1928 in Oakland, Kalifornien, gest. 2010 in Stanford/Kalifornien) war ein amerikanischer Maler, Grafiker und Bildhauer, Sohn portugiesischer Einwanderer. Ab den späten 1950er Jahren war Oliveira in fast einhundert Einzelausstellungen und darüber hinaus in Hunderten von Gruppenausstellungen in wichtigen Museen und Galerien weltweit vertreten. Ab 1955 lehrte er Kunst an verschiedenen Hochschulen, darunter das California College of the Arts, die California School of Fine Arts (heute das San Francisco Art Institute), die University of Chicago, die UCLA. Von 1964 bis zu seiner Pensionierung 1995 hatte er einen Lehrauftrag an der Stanford University inne. Oliveira erhielt viele Auszeichnungen, zwei Ehrendoktorwürden und im Jahr 2000 einen von der portugiesischen Regierung verliehenen Orden.

Quellen:

Wikipedia, ebsqart, The New York Times u.a.